Il tennista perfetto – Mezza Riga n. 21

La tecnologia è entrata in maniera radicale nella routine dei tennisti. E sta cambiando questo sport. In che modo?

Testo di Davide Re

Illustrazione di Giulia Neri

Esiste ancora un confine tra ciò che è umano e ciò che è tecnologico? Le nostre vite mediate dagli schermi che abbiamo costantemente davanti, le risposte che chiediamo ai motori di ricerca o all’AI, le strade che percorriamo aiutati da un navigatore, i ricordi di vita fissati dalle migliaia di foto che conserviamo e che possiamo vedere tutti i giorni sembrano suggerire di no. E quello che vale per noi, vale per il tennis. Nel vedere un professionista che si muove con grazia e potenza su un campo di cemento o su terra battuta non stiamo osservando solo un corpo che risponde a impulsi nervosi, ma un organismo innervato da dati, algoritmi, video analisi. È la figura del tennista perfetto, un’idea che attraversa l’etica, l’estetica e la tecnica come un sogno prometeico ma allo stesso tempo inquietante. Che non ci proietta in un futuro prossimo venturo, ci dice che quel futuro abitato dall’umanità e dai robot è già qui, come immaginato da Philip K. Dick nel suo libro Il cacciatore di androidi, che ispirò Ridley Scott per Blade Runner. Per decenni il tennis è stato lo sport delle contraddizioni: violenza sublimata in eleganza, competizione asfissiante contro codici di rispetto, solitudine del singolo contro il clamore del pubblico.

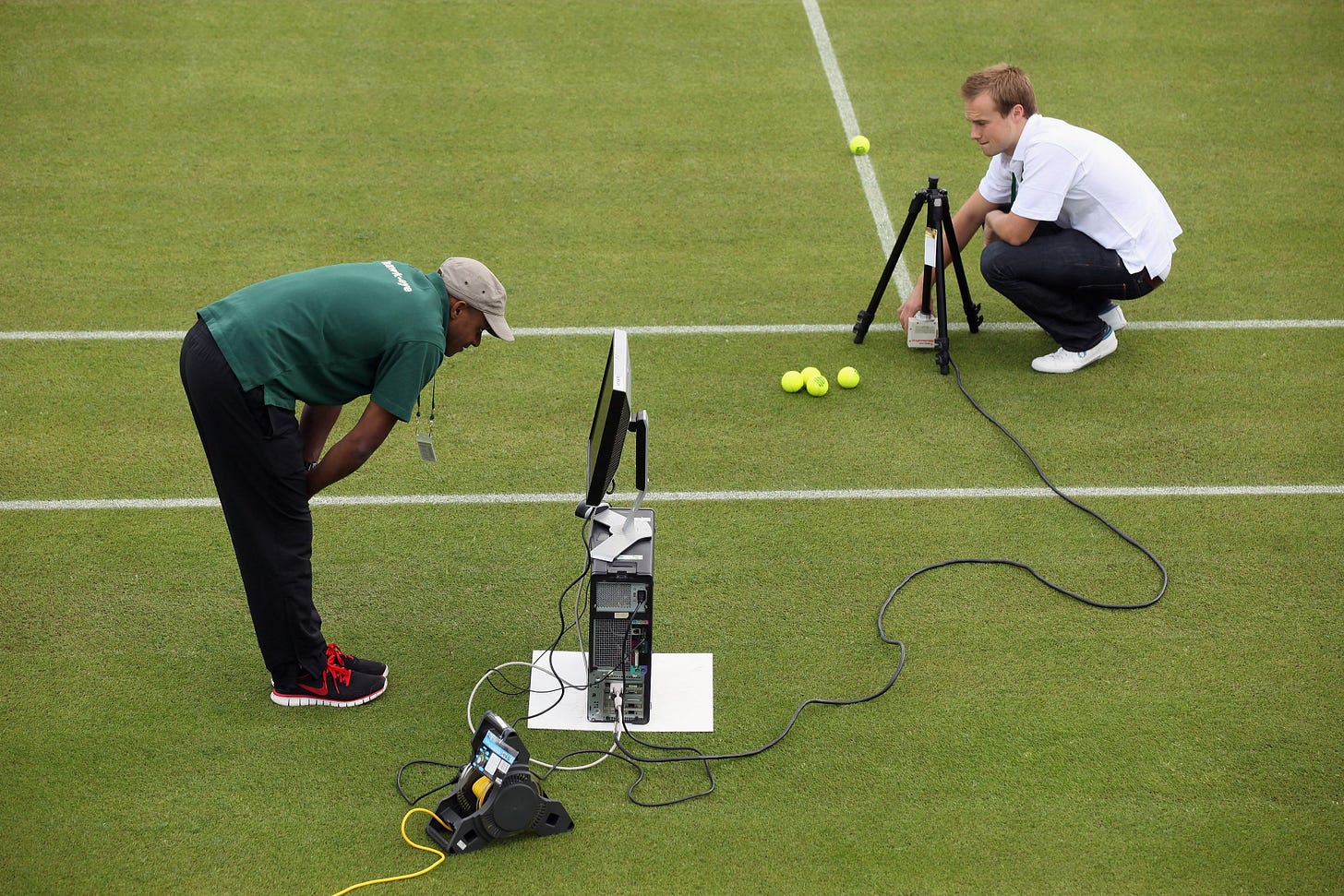

Negli anni Settanta e Ottanta un campione prima dei trent’anni “bruciava” i propri sogni a forza di intensità e colpi vincenti, perché il fisico non reggeva, perché la preparazione era ancora artigianale, perché l’agonismo non aveva ancora scoperto la scienza che lo sostiene oggi. Bjorn Borg si è ritirato a 26 anni, nel 1983, a causa della stanchezza per la vita da atleta e del desiderio di vivere un’adolescenza perduta. Per certi aspetti Borg è stato il primo atleta mentale. Oggi, al contrario, quella tensione verso la perfezione – quell’ideale di un tennista capace di dominare fino a quarant’anni – non è più pura utopia ma progetto concreto: una somma di forza fisica, tecnica e controllo mentale che supera le impostazioni passate e reinventa la natura del corpo agonistico. Le immagini che ci ricordano i punti alla John McEnroe – prima di servizio a uscire e micidiale volée incrociata – che esprimevano il talento allo stato puro accompagnato dal rumore di quella pentola a pressione della sua mente, in cui il campione americano conteneva – prima dell’esplosione inevitabile – le sue emozioni, sono destinate a essere ormai confinate nell’album dei ricordi. E in questo nuovo paradigma, la tecnologia ha un ruolo centrale, non solo come strumento di misurazione ma come interlocutore attivo. Il passaggio dai giudici di linea umani alla tecnologia di chiamata elettronica è stato emblematico. Il sistema noto come Hawk-Eye – “occhio di falco” – utilizza telecamere ad alta velocità e algoritmi di triangolazione per tracciare la traiettoria della palla con un margine di errore inferiore a quello umano, elaborando in tempo reale se una palla è dentro o fuori. Dal 2025 l’Electronic Line Calling Live ha eliminato quasi ovunque la presenza dei giudici di linea e di rete (a parte il Roland Garros, che invece li ha confermati anche per il 2026), lasciando alla macchina la funzione di decidere con voce simile a quella di un arbitro robotico che annuncia “out”, “in” o “let” nel corso dello scambio. È un cambiamento che va oltre la pura efficienza: è la sostituzione dell’errore con la precisione calcolabile, dell’interpretazione umana con la certezza matematica.

Sul campo gli atleti restano sempre più soli, proprio da un punto di vista umano, con il pubblico presente ma più lontano. Un’arena che tramite la tecnologia sposta l’atleta – appunto – dalla sua dimensione emozionale a una realtà virtuale. E l’aria che si respira è densa anche di altro. La video analisi alimentata dall’intelligenza artificiale non si limita a servire l’amministrazione della giustizia in campo, serve anche la perfezione fuori: sensori, telecamere e algoritmi analizzano ogni movimento del corpo, ogni micro-oscillazione della racchetta, ogni angolo di impatto. Attraverso modelli di machine learning è possibile monitorare lo stato psicologico dell’atleta, identificare pattern di movimento, prevedere decisioni tattiche e ottimizzare gli allenamenti su basi empiriche e predittive. E questo si può applicare anche agli avversari, ovviamente. In certi centri d’allenamento i giovani tennisti non solo apprendono come colpire meglio una palla, ma come ottimizzare la loro traiettoria corporea per ridurre gli infortuni e prolungare la carriera fino a età prima impensabili. Basta pensare ai sistemi di realtà virtuale, che simulano scenari immersivi di gioco reali o ai dispositivi indossabili che monitorano parametri fisiologici in tempo reale, in grado di tradurre l’esperienza corporea in dati che entrano nei modelli predittivi degli allenatori. In questo contesto, l’allenatore tradizionale – l’uomo o la donna accanto al campo – diventa spesso metafora di un passato perduto. È sostituito o affiancato da una console di analisi, da un pannello di statistiche, da una serie di output di intelligenza artificiale che suggeriscono dove spostarsi, come orientare la preparazione settimanale, quali micro-correzioni apportare al gesto tecnico. In questo ambiente, dove l’errore è ridotto al minimo e la variabile umana è costantemente mediata, l’atleta rischia di diventare solo il terminale di una rete di informazioni: efficiente, performante, ma sempre più isolato. Non che l’aspetto emotivo del rapporto tra coach e giocatore scompaia, prova ne sia – tra le tante – il gesto di stizza di Jannik Sinner che impone a Vagnozzi e Cahill di alzarsi per applaudire il break, ma nella quotidianità dell’allenamento rischia di diventare marginale. E qui emerge il paradosso filosofico del tennista perfetto: la tecnologia che dovrebbe liberare l’atleta dalle limitazioni del corpo lo incoraggia invece a una forma di disumanizzazione della performance.

Tony Nadal, zio e coach di Rafael Nadal, campione leggenda che da poco si è ritirato, in tempi non sospetti aveva preso posizione. Quando si ritirò Jo-Wilfried Tsonga, nel 2022, dichiarò: “Con lui se ne va uno stile che, credo, in pochi anni sarà completamente scomparso. Il tennis del giocatore che gioca più con il cuore che con la tecnica e che tende a coinvolgere il pubblico più degli atleti completi e perfetti di oggi. Oggi ci sono solo robot”. Insomma, più dati, più precisione, più giorni di gioco nel circuito, ma anche meno spazio per il rischio, per l’intuizione, per quell’imprevisto che ha fatto grande il tennis della memoria collettiva. Se un tempo il campione era giudicato non solo dai punti vinti ma dall’energia emotiva che riusciva a imprimere nei colpi, oggi la vittoria si misura in boom di velocità di servizio, percentuali di prime palle, profondità di rimbalzo: freddi numeri che raccontano la perfezione tecnica ma non l’intensità dell’esperienza vissuta, che pure c’è, come ci ha dimostrato plasticamente la finale di Parigi nel 2025.

Questo spostamento ha anche una dimensione etica e sociale. Nel mondo sportivo contemporaneo il limite tra sfruttamento e sviluppo è sottile: l’atleta viene spinto costantemente a superare il proprio limite, a restare competitivo più a lungo, a diventare più forte, più veloce, più intelligente di prima. Ma se la perfezione diventa legge, il rischio è che il tennis si trasformi da arena dell’umano a laboratorio di potenziamento sistematico, dove la solitudine dell’atleta, inteso come individuo sempre sotto sorveglianza, diventa cifra dominante. Le relazioni umane – l’interazione con l’allenatore, il dialogo con un compagno di doppio, persino la negoziazione emotiva o addirittura lo scontro con un giudice di sedia – sono progressivamente mediate o sostituite da algoritmi che soppesano, calcolano, suggeriscono. Tutto questo è anche la “vera quaestio” dell’unica autentica rivalità nel tennis di oggi, quella tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Da un lato il campione italiano, un vero maestro del tennis percentuale, che cerca di migliorarsi ancora, inserendo nel proprio repertorio una maggiore variazione di schemi e colpi per essere meno prevedibile, per provare a trovare un’interpretazione del match meno “digitale”. Viceversa, Alcaraz che cerca di fare l’opposto: frenare impeto ed estro per indirizzarli su un altro binario, più sicuro, che gli possa permettere una gestione più efficiente della partita. Cosa che proprio lo stesso Sinner, prima a Wimbledon e poi alle ATP Finals di Torino, nel 2025, gli ha impedito di fare.

Al netto di tutte queste considerazioni, si apre allora una zona oscura, quasi mitica, nella psicologia del campione: quando la mente, il fisico e la tecnica non bastano, qualche atleta cerca scorciatoie. La lotta contro il doping, che pure è accompagnata da rigidissimi controlli attraverso organismi internazionali come l’ITIA e l’uso del passaporto biologico, diventa uno specchio del lato oscuro del desiderio di perfezione. Non si tratta solo di barare, ma di sfidare i limiti della natura, proprio come il monaco guerriero – quello di Star Wars – che abdica alla disciplina e cede alla tentazione di un potere rapido e artificiale, come appunto fa Anakin Skywalker diventando Darth Vader nella saga di George Lucas. In pratica, il paradigma dell’atleta nel “dark world” cambia: non è più “quanti sacrifici si è disposti a fare per essere il più bravo di tutti”, ma “cosa si è disposti davvero a fare per vincere”, soprattutto da un punto di vista morale ed etico, oltre che fisico, considerando i pericoli per la salute che comporta l’assunzione di sostanze dopanti. Eppure, paradossalmente, proprio questa incessante ricerca della perfezione – con tutte le sue macchine, i suoi sistemi di misura, i suoi modelli predittivi – rende la figura del tennista perfetto ancora più vicino all’eroe antico, quello che muore per essere ricordato per le sue gesta. Non un eroe mitologico invincibile, ma un cristallo di tensioni: capacità fisica, disciplina mentale, tecnologia come seconda pelle, solitudine come compagna. Nel rumore delle statistiche, nel silenzio dei dati, nell’imperativo di migliorarsi sempre, si legge una storia che somiglia alla nostra: una storia di resistenza, di memoria, di fatica e di senso. Non a caso per entrare a pieno titolo nella narrazione del tennis bisogna vincere Wimbledon, un torneo antichissimo, il più prestigioso, su una superficie diventata ancestrale. La vittoria a Londra trasforma il campione in eroe, come nella mitologia. E forse è proprio per questo che – nonostante tutto – continuiamo ad ammirare chi, in fondo, non è davvero perfetto: Bublik, Fognini, il tormentato Musetti. Perché ciò che resta nei ricordi degli appassionati non è il numero di vincenti, né la velocità del servizio, né la precisione millimetrica di un sistema elettronico che indica un “in”, ma l’immagine di un atleta che ha saputo trasformare la sua fragilità in forza, la sua solitudine in presenza, il suo essere umano in qualcosa di memorabile – qualcosa che nessuna macchina potrà mai del tutto replicare. Perché nell’imperfezione vediamo la nostra bellezza e la nostra umanità: è questa che ci differenzia – per ora – dai robot.

Davide Re è viceresponsabile della sezione culturale di Avvenire, composta dalle pagine quotidiane “Agorà”, dal settimanale “Gutenberg” e dal mensile “Luoghi dell’Infinito”. In particolare, si occupa di scienza e tecnologia.

Segui Mezza Riga su Instagram, commenta, condividi e parlane agli amici.

Mezza Riga è un progetto giornalistico che puoi leggere gratuitamente anche grazie agli sponsor. Se vuoi sostenere questa newsletter come sponsor, scrivi a info@nredizioni.it

Bello. La conclusione mi ha lasciato un po' spiazzato. In realtà, in uno sport totalmente onesto come il tennis, dove la tecnologia non lascia margini di interpretazione (come avviene in altre discilpline) il segreto è riuscire a entrare nelle fessure che la mente ossesivo-complusiva di un tennista conserva. I cosiddetti Mind games (tradurla in italiano non renderebbe). Certo si sta facendo tanto per evitare anche quelli eh..pensiamo a un tennista come Rafa, un maestro nell' entrare dentro la mente del suo avversario, giá dal riscaldamento..quanti match avrebbe terminato oggi con le regole (fatte rispettare per tutti) sullo shot clock?

Esistono ancora situazioni borderline come le richieste di MTO o di toilet break in cui in modo piú o meno lecito ognuno prova a interrompere un momento sfavorevole. Anche fingere un infortunio o imbastire una discussione infinita su un cavillo regolamentare con l' arbitro..tutte cose comunque che, per fortuna, i 2 piú forti giocatori di questo periodo non utilizzano.