La guerra di Nole – Mezza Riga n. 17

Djokovic è sempre stato un dissidente contro la propria volontà, l’alfiere di una minoranza che cerca costantemente il plauso della maggioranza: un ritratto sentimentale

Questo numero di Mezza Riga è realizzato grazie al sostegno di Lavazza.

Testo di Marco Imarisio

Illustrazione di Paolo Metaldi

All’improvviso, mi sono commosso. Mentre ansimava e fin dal mio divano si sentiva il suo fiatone, mentre faceva di tutto per guadagnare tempo tra un punto e l’altro, mentre si arruffianava il pubblico e dimostrava tutta la sua età ormai inclemente, e infine vinceva l’ennesima partita che avrebbe dovuto perdere, contro un avversario più giovane, più in forma e più motivato, come Lorenzo Musetti, ho pensato dio mio, quanto voglio bene a quest’uomo che non sono mai riuscito ad amare. E non c’è paradosso. Parafrasando il finale di Lettera a Berlino di Ian McEwan, ho pensato che l’anno prossimo dovrò tornare a vedere Novak Djokovic almeno un’ultima volta ancora, “prima che fosse troppo tardi, prima che non ci fosse più”.

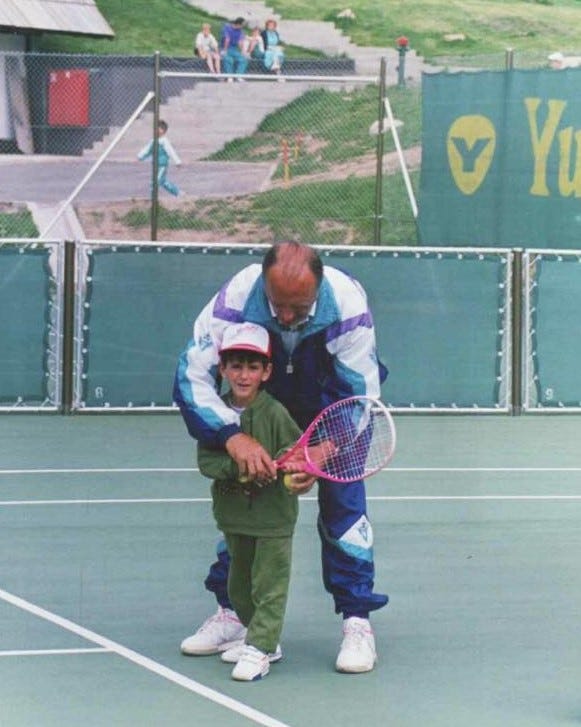

Mi faceva tenerezza, vederlo nella sua Atene. Tirava piano come non mai, i colpi hanno smesso da tempo di essere supportati da quelle gambe che sono state per quasi vent’anni il mistero più glorioso di ogni sport. Veniva voglia di abbracciarlo, e di dirgli dai, vieni via, non hai più nulla da dimostrare, lascia perdere, non ti umiliare. Non sapevo bene come scrivere questo profilo, e allora ho scelto la forma più sentimentale, una specie di confessione. Sono figlio di un padre che fino ai suoi ultimi giorni di vita mi ha chiesto di mettergli la sveglia di notte per guardare Roger Federer in Australia o in America, ovunque fosse. Ma sono anche padre di un figlio tennista che i suoi maestri chiamavano “Il piccolo Djoko” per via della sua spiccata tendenza a imitare e idolatrare il campione serbo. E così, nel tempo, sono diventato un’anima divisa in due. Da una parte l’ammirazione per la bellezza, per il neoclassicismo e per l’eleganza di un campione che sembrava non conoscere la fatica. Dall’altra, lo stupore sempre crescente per la sovrannaturale capacità di non arrendersi della sua nemesi.

Nei lunghi giorni del lockdown, ho rivisto infinite volte quella partita innominabile che Sky ritrasmetteva di continuo, non so bene perché, forse per ricordarci che non si soffre mai abbastanza. Avrete già capito di cosa sto parlando. 8-7 al quinto set, 40-15, servizio Federer, la donna con la camicia bianca che con il dito faceva segno “ancora un punto, un solo punto”. Wimbledon, 2019. Gli occhi di Roger che si riempiono di lacrime al momento di stringere la mano al giudice arbitro, segno del fatto che aveva capito, non avrebbe mai più avuto un’occasione del genere, battere sia Rafa che Novak nello Slam più importante, chiudere per sempre l’annosa questione. Sappiamo com’è andata, perché ogni tanto fa ancora male. Durante una di queste repliche, decisi di provocare il figlio devoto a Nole. “Ma secondo te”, gli chiesi, “Federer è il più grande di sempre?”. Mal me ne incolse. “Non lo so”, rispose il figlio degenere. “Ma ha avuto due match point per diventarlo”.

Poi sono passati altri anni, e successe altre cose, qualcuna legata anche alla pandemia che ci perseguitava tutti. Nel 2021 Djokovic ha perso l’occasione di fare il Grande Slam, nel 2022 è stato arrestato in Australia per il suo rifiuto di vaccinarsi.

Ha detto no, come un bambino. In fondo da quando ha sei anni non trascorre la sua vita a giocare? Da quale oscura paura, da quale mania infernale è venuto fuori quel rifiuto che lo ha messo al bando da tutte le nazioni sportive? Lui che fin dall’inizio della sua carriera cerca in tutti i modi di essere amato. Con i suoi vani baci alla folla, che lo amerà sempre meno di quanto ha amato Federer, e lo detesta almeno quanto ha detestato Ivan Lendl.

È una frase che ho trovato in un librino francese scritto da Patrick Besson, uno dei più prolifici scrittori francesi, intellettuale di sinistra, bastian contrario in servizio permanente, e parte di una collana di brevi saggi biografici dedicati agli “artisti radicali” che “spingendo o superando i limiti dell’accettabile, hanno aperto nuove strade”. Bob Dylan, Guy Debord, Rainer Werner Fassbinder, Novak Djokovic.

Ma andiamo avanti. Nel 2023 ha vinto ancora tre Slam su quattro, nel 2024 si è rotto il menisco e due settimane dopo era in finale a Wimbledon, e il mese seguente ha battuto Carlos Alcaraz nella finale olimpica, e ancora ci si chiede come abbia fatto, tanto era il divario di forze in campo. E non so bene perché si ostini a vincere partite che sembrano perse, come questa finalina di Atene. Forse non lo sa neppure lui, ma comunque lo fa. E in tutto questo, io ho dovuto deporre le armi e la mia vis polemica. E riconoscere che sì, forse è davvero lui il più grande di sempre. Quest’uomo così polarizzante e così bipolare, stretto tra un evidente bisogno di essere amato, e una costante pulsione a fare in modo che ciò non avvenga, quasi fosse obbligato a seguire il richiamo di una identità che lo costringe all’isolamento, all’incomprensione. Un dissidente contro la propria volontà, l’alfiere di una minoranza che cerca costantemente il plauso della maggioranza. È una condizione paradossale che lo ha sempre reso schiavo di se stesso, di una forza e di una debolezza derivanti entrambe dalle proprie radici.

Il video in cui un bambino di sei anni dice con voce chioccia che diventerà numero uno del mondo non è un tenero ricordo riproposto dal web a ogni sua vittoria, ma un reperto storico, la prima prova del suo DNA. E in fondo, della sua colpa. Quella di essere l’intruso, il terzo incomodo in una storia d’amore a due, quella tra Federer e Nadal, la rivalità ideale, che lui ha preso e fatto a pezzettini. “Certo che li batterò. E lo dico. Dovrei masticare le solite ipocrisie e dire che sono irraggiungibili? Io li voglio prendere”. Wimbledon 2007, dopo che si era appena ritirato in semifinale contro Nadal che lo stava malmenando. Due mesi dopo, a Montreal, diventa il secondo tennista di sempre a sconfiggerli nello stesso torneo. “Coraggio Roger, non puoi mica vincere sempre”, dice mentre alza la coppa davanti a un pubblico ostile. Per i quindici anni seguenti il suo ruolo e il modo in cui verrà percepita la sua figura rimarranno quelli. E più cercherà di farsi amare, più verrà allontanato da un pubblico globale che lo teme, lo ammira, lo rispetta, ma che il vero amore lo riserva a quei due, quelli che c’erano prima di lui. Djokovic ha la colpa di aver rotto una simmetria, mandando in frantumi l’armonia tra lo Yin e lo Yang del tennis della quale tutti ambivano a essere sudditi felici. Fino al regicidio del 2019, “one more point”, quando spezzò il sogno del più amato, chiudendone di fatto la vita sportiva che speravamo non finisse mai.

Novak ha sempre trasformato questo vuoto affettivo in benzina per il suo furore e la solitudine in una ultraterrena fiducia in se stesso, in una convinzione nei propri mezzi che talvolta sconfina nell’arroganza. A ogni sua rimonta, si sentono metafore belliche. Anche io, nel 2021 credo, dopo la doppia rimonta da 0-2 contro Musetti prima e Tsitsipas in finale poi, scrissi ammirato che era “il Dio della guerra”. La faccenda è un po’ più seria delle nostre frasi fatte. Perché la durezza del vivere sotto le bombe, l’essere scampato di poco a una granata, l’essersi allenato sul fondo di una piscina vuota in un circolo abbandonato da ogni essere umano, ha molto a che fare con quell’incredibile slancio, non vitale ma di pura sopravvivenza, che lo attraversa e che è stato la sua cifra, esistenziale ancora prima che tennistica. Parliamoci chiaro. Djokovic è stato a lungo deriso per le sue esagerazioni, per il suo costante fingersi morto in attesa dell’ennesima resurrezione agonistica, ma questa esagerazione non è forse legata a uno spirito da reduce che ti porti dentro, che rimane con te anche quando sei ricco e famoso?

Io me li ricordo, i suoi primi tempi. Quando il clan Djokovic veniva descritto come una banda di zoticoni balcanici, arricchiti usciti dritti da un film di Kusturica, per non dire di peggio. Tutto vero. Erano poveri. Non avevano i quarti di nobiltà borghese dei Federer e dei Nadal. Suo padre Srdjan, fervente nazionalista nato nella città più difficile del Kosovo, era finito in mano agli usurai per avere i soldi che consentivano al bimbo Nole di allenarsi e andare all’estero. Immaginate un bambino che gioca con addosso il peso di dover vincere, altrimenti la sua famiglia andrà in rovina. Djokovic è stato questo, è ancora questo. In un certo senso, rappresenta davvero il popolo contro l’élite, se vogliamo buttarla in politica.

L’effetto collaterale della sua storia e della sua provenienza è questa sfacciataggine tutta balcanica, che diventa spesso una sorta di ipertrofia dell’io. Una volta, il grande coach di basket Boscia Tanjevic mi spiegò cos’è che rende speciali i giocatori di basket serbi: “Gli altri vedono Michael Jordan che schiaccia, che segna in faccia a tutti, e si intimidiscono. Noi invece posiamo la sigaretta e pensiamo: be’, tutto qui?”. È una tracotanza che deriva dalla mancanza di tutto il resto. Quando hai poco o niente, ti resta solo la convinzione di essere comunque superiore e imbattibile, di avere sempre e comunque ragione. La certezza intima di essere unico giudice di se stesso lo ha portato a sbagliare, come quando la sua filosofia parascientifica in odore di new age lo condusse all’incauta battaglia antivaccinista del gennaio 2022. Ma è anche la stessa molla che lo spinge oggi a solidarizzare con gli studenti in piazza contro il governo di Belgrado, e che lo porta a lasciare la sua Serbia per la Grecia, un gesto politico non scontato che gli ha attirato numerose critiche. Delle quali, come sua abitudine, se ne sbatte altamente.

Anche la sceneggiata di Atene con Musetti, prima ti batto poi ti regalo le Finals, decisione che era scontata, rientra nel suo modo di essere. Sono io che decido se vincere o perdere, sono io che devo dare l’annuncio, alla fine del torneo, quando voglio io. Perché il suo ego è grande quasi come il giocatore. Adesso che ho spento il televisore, dopo aver visto un anziano tennista trovare ancora una volta le energie per ribaltare l’inerzia della partita, penso che mi stia già mancando, il maledetto serbo. Quante volte ho visto quello sguardo tremendo, e quante volte i suoi colleghi mi hanno detto di aver capito incrociando i suoi occhi che era finita, poco importa se fossero in vantaggio. Adesso io non sbaglio, prova a battermi se ci riesci. Significa quello. Il rifiuto della morte sportiva. Ancora una resurrezione, per l’uomo che nella storia del tennis ha vinto più partite dopo aver salvato almeno un match point, un record che nessuno gli porterà mai via. Inutile cercare spiegazioni tecniche. Pura forza di volontà. “La sua infinita tenacia, la sua furia indomabile”.

L’unico rifugio sono le citazioni letterarie. Il terzo uomo, quello che non aveva niente e si è preso tutto. Tranne quell’amore che gli viene riconosciuto solo oggi, perché è l’ultimo dei Tre, perché è il più grande di ogni tempo. L’unico che ha scelto di andarsene come ha vissuto, combattendo e coltivando l’effimera illusione di fermare il tempo, compresso dall’ascesa di Jannik Sinner, di Carlos Alcaraz, e della sua età. Un Re se ne va così, non in altro modo. Prima lo abbiamo odiato, poi lo abbiamo amato, o almeno rispettato. Ma in cuor nostro, sappiamo tutti che non ci sarà mai più un altro Novak Djokovic.

Lavazza, che celebra quest’anno 130 anni di storia, è protagonista nel mondo del tennis dal 2011, con una presenza consolidata nei tornei più prestigiosi a livello internazionale. Da Wimbledon al Roland Garros, da US Open alle Nitto ATP Finals di Torino, città che rappresenta le sue radici e il suo futuro, il brand conferma il proprio ruolo di ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo.

Marco Imarisio, nato a Milano nel 1967, è inviato del Corriere della Sera.

Segui Mezza Riga su Instagram

Non amo Nole ma questo articolo mi è piaciuto tantissimo

Che articolo da brividi ❤️