Preghiera per il silenzio (quiet, please) – Mezza Riga n. 2

Il tifo è cambiato, così come i giocatori. Ma il tennis è quanto di più distante possa esistere dal frastuono, ha una sua mistica, una postura sacra alla quale anche gli atei possono aderire

Testo di Gianni Montieri

Illustrazione di Emanuela Carnevale

Il tennis è bello e ditemi voi se non somiglia alla preghiera il silenzio tra una prima e una seconda di servizio, o l’attesa che precede la trasformazione di uno scambio normale in un incanto. Il tennis è quanto di più distante possa esistere dal frastuono, dall’incitamento compulsivo, dal tifoso che insulta, da quell’altro che offende. Il tennis ha una sua mistica, una postura sacra alla quale anche gli atei possono aderire. Non sono una persona religiosa ma credo nella liturgia, nella sua potenza. Sento di appartenere al linguaggio del sacro e lo cerco dove posso: in certe canzoni, nelle scene di alcuni film, qualche volta nei titoli di coda, nelle poesie e, con maggiori aspettative, lo cerco quando guardo una partita di tennis. Negli attimi prima che cominci uno scambio e poi durante il suo svolgimento, entro in una sorta di mistero della fede in cui mi aspetto che tutti tacciano, che una pallina rimbalzi all’incrocio delle linee, che qualcuno liberi il braccio per un rovescio, che la corda della racchetta vibri. Dopo è punto, è così sia, è amen.

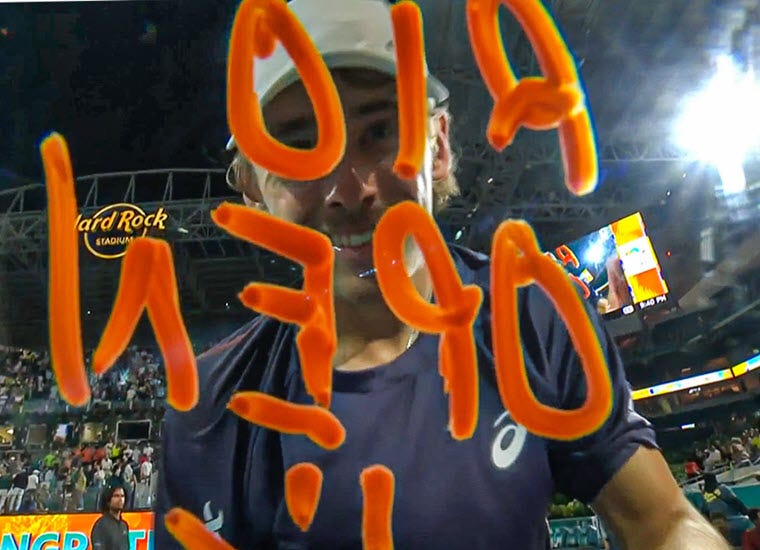

“Rio Open”, scrive Alex De Minaur alla fine del match disputato all’ATP di Miami contro Joao Fonseca, una delle stelle emergenti del tennis. De Minaur con classe e ironia certifica e mette un punto a quello che è accaduto durante tutto il match. Quel giorno De Minaur ha provato il contrario della preghiera, ha avvertito qualcosa per la quale non era pronto. I tifosi di Fonseca hanno trasformato uno stadio di tennis nel Maracanà di Rio de Janeiro, e per due ore e mezza circa, sembrava di assistere a una infuocata Flamenco-Palmeiras (dove però i tifosi di una delle due squadre tacevano), una coreografia-scenografia quanto mai distante da quello a cui eravamo (non troppo tempo fa avrei scritto siamo) abituati assistendo a una partita di tennis. Quel giorno – stadio pieno – diecimila persone non si sono limitate a tifare Fonseca – e già basterebbe – ma hanno tifato, in maniera veemente, contro De Minaur, disturbando spesso i colpi, perfino durante il religioso silenzio, la preghiera che invocavo più sopra, che di solito protegge gli istanti che precedono il servizio. Tutto molto sopra le righe, un po’ triste e scorretto. Il tennista australiano ha vinto quella partita al terzo set – era il 25 marzo di quest’anno e si trattava dei sedicesimi di finale – e scrivere sulla telecamera con il pennarello arancione è stata la sua dolce vendetta. È stato il suo, nonostante tutto, andate in pace.

Diverse opinioni in quei giorni si sono concentrate sull’aspetto Torcida della questione, sottolineando come i brasiliani non fossero abituati a supportare un tennista e che avremmo dovuto tenerceli per molti anni dato che Fonseca è giovane. Si tratta di commenti un po’ superficiali e vagamente razzisti. Basti pensare che più o meno nelle stesse ore all’ATP di Napoli Jacopo Berrettini (fratello di Matteo) se ne è sentite dire di tutti i colori durante il derby con Giovanni Fonio, in qualunque fase della partita. Mentre serviva, mentre scambiava colpi, mentre era seduto per i cambi campo. Il giorno prima era accaduto ad Andrea Pellegrino, rimontato da Daniel Evans, da 5-0 a 5-4 nel terzo set. Si è parlato di scommesse in diretta fioccate su Evans, la rimonta pare fosse pagata molto bene, e di scommesse si parla in generale per i tornei minori, ma sempre di più anche per quelli principali. Ti insulto su un 30-40 e tu perdi il servizio. Per Napoli, in particolare, si era anche parlato di un pubblico disabituato al tennis (l’ATP aveva reinserito il capoluogo partenopeo nel 2022 nel circuito): gente trasferita dal calcio al tennis, si scriveva. Torcida e scommesse non sono però la risposta, sono solo due pennellate sul quadro. Qualcosa è cambiato, ma cosa? Di sicuro da diversi anni alle partite di tennis si tifa in un altro modo, in un modo da social. In maniera simile a quella in cui su Facebook ci si insulta per un film, un libro, un’opinione politica. Non ci limitiamo a dire che ci piace Philip Roth, noi tifiamo e insultiamo chi sostiene il contrario o, semplicemente, non lo ha mai letto né ha intenzione di farlo. Non ci limitiamo a tifare Fonseca, dobbiamo fischiare, insultare, infastidire chi gli gioca contro e che osa giocare bene fino a batterlo.

Che fatica.

Ci sono diverse opinioni circa questo cambiamento che – in buona sostanza – ha portato rumore e maleducazione nello sport del silenzio. Si sostiene, per esempio, che il ritorno al pubblico dal vivo dopo i giorni della pandemia e l’avvicinamento di molte più persone al tennis abbia contribuito a un cambiamento generale di atteggiamento. Insomma, il potere liturgico del tennis ci è sfuggito di mano, solo che così perdiamo il senso più profondo di questo sport.

Forse bisogna fare ancora un passo indietro e un salto negli USA, del resto – da sempre – il pubblico del tennis statunitense è giudicato più rumoroso e fastidioso rispetto ad altri (subito dopo vengono i francesi e, non temete, gli italiani). Una famosissima inchiesta di Sports Illustrated del 1994 sintetizzava così la disaffezione americana per il tennis: “Com’è possibile che un battitore di baseball possa tirare una palla a 150 km/h con 80.000 persone che urlano e un tennista non possa giocare una volée se uno spettatore starnutisce?”. Riflessione che, per esempio, troverebbe d’accordo il tennista Frances Tiafoe che tempo fa ha affermato: “Penso che i tifosi debbano poter entrare, uscire, muoversi e parlare durante le partite”. Mangiare, aggiungo, visto che gli americani (e non solo loro) pare non possano farne a meno durante gli eventi sportivi. Poi ha proseguito: “Immaginate di andare a una partita di basket e non poter aprir bocca”. Gran parte della questione sta tutta qua e perciò, in qualche misura, sbagliò Sports Illustrated e sbaglia Tiafoe. Una cosa è il baseball, il contesto in cui si svolge, la modalità, il terreno di gioco, il fatto che sia uno sport di squadra. Un’altra cosa ancora è il basket, specie NBA, dove il pubblico a ridosso, gli spazi stretti, le urla, gli sgranocchiamenti, le musichette, i balletti fanno parte del gioco esattamente come una tripla di Steph Curry o un’invenzione di Nikola Jokić. Quegli sport nascono in quella maniera e in quella maniera si svolgono. Se durante una partita di basket o di calcio o di volley avvertissimo degli istanti di silenzio penseremmo che qualcosa non va. Sarebbe interessante far leggere a Tiafoe o ai giornalisti che fecero quel reportage alcuni versi di Mark Strand, che era americano, ma essendo un grandissimo poeta sapeva tutto della mistica e del silenzio. Questi versi: “In un campo / io sono l’assenza / del campo”. Poi Strand prosegue: “Ovunque io sono ciò che manca”. E ancora scivola nella chiusa (come una smorzata sottorete): “Abbiamo tutti motivi / per muoverci / io mi muovo / per tenere insieme le cose”. Con le poesie possiamo fare ciò che vogliamo e allora applichiamo i versi di Strand (tradotti da Damiano Abeni e Moira Egan) al gioco del tennis. Se facciamo finta che nel campo il tennista rappresenti anche la sua assenza, ovvero il vuoto, ovvero il soggetto che esiste solo in funzione del gioco, e se allo stesso tempo lo riteniamo centrale al punto di essere la cosa che manca, noi dobbiamo tacere, rispettare il vuoto, l’assenza, la cosa che manca e che compare quando realizza il colpo. Il tennista gioca, con Strand, per tenere insieme le cose, lui si muove, non il pubblico come vorrebbe Tiafoe, che dimentica la liturgia che gli pertiene. Nel tennis conta l’opposto di quello che accade in altri sport. Il tennista è solo con la racchetta e la pallina, la concentrazione estrema vale quasi più della capacità di piazzare un lungolinea vincente. Anzi, chi esegue tanti colpi belli e vincenti vuol dire che ha un’alta capacità di concentrarsi e di isolarsi. Concentrarsi è una quota del talento, è mistica pura.

Nel 2015 gli americani, in un campionato interno, proprio per attrarre più spettatori, introdussero una regola: “Gli spettatori possono comportarsi secondo gli stessi principi degli altri sport”. La cosa per un po’ parve funzionare facendo aumentare il pubblico nei tornei minori, universitari, ma poi non ha mai preso piede veramente: in fin dei conti gli americani casino alle partite di tennis lo hanno sempre fatto. A volte vengono tollerati, altre arrivano a tali estremi che si generano eventi che restano indimenticabili. Basti pensare all’episodio che ha visto protagonista Alexander Zverev durante i quarti di finale degli US Open 2023, quando durante il match con Sinner che poi il tedesco avrebbe vinto, ha avvertito l’arbitro che uno spettatore aveva urlato uno slogan dal non troppo vago sapore nazista (“Deutschland Uber Alles”, pare). L’uomo è stato poi giustamente allontanato, lo spettatore non il tennista. O, per esempio, uno dei tanti fatti – anche esilaranti – che hanno visto protagonista il tennista australiano Nick Kyrgios: a Indian Wells, nel 2022, se l’è presa con qualcuno del pubblico che aveva criticato un suo errore. Si è voltato e gli ha detto che non doveva permettersi di suggerirgli come giocare e, sfruttando la vicinanza dell’attore Ben Stiller seduto poco più in là, ha detto qualcosa come: “Mica dico a lui come recitare”. Rimanendo negli USA, il mio preferito resta Daniil Medvedev, spesso litigioso ma anche molto fragile, sempre agli US Open 2023 se n’era uscito a fine partita così: “Grazie ai molti di voi che non hanno urlato tra la prima e la seconda di servizio”. Una vera battuta vincente, l’andate in pace di Daniil.

Il pubblico è cambiato, è vero, ma è una teoria che regge solo se la contestualizziamo. La gente è cambiata. Sono cambiati i tennisti e il loro modo di interagire con il contesto, che si tratti di pubblico, coach, arbitri. È cambiata l’ATP che ha introdotto una serie di trasformazioni che in un certo qual modo autorizzano il pubblico a fare quello che gli pare. Si tratta di deviare lo sport verso l’intrattenimento spinto, continuo. Pensiamo alle musiche orribili che ascoltiamo sempre più spesso durante i cambi di campo, senza contare l’aggiunta dell’effetto discoteca che si nota – per esempio – alle Finals. Altra cosa che va contro il silenzio e i vari “quiet please”, “silence”, “ladies and gentleman, players are ready. Thank you”, che tanto amiamo, è il microfono messo davanti ai box dei team dei tennisti. Così che noi a casa dobbiamo ascoltare una serie infinita di “Vamos” o “Punto a punto”. Tutto va contro il silenzio e allora ha fatto benissimo Novak Djokovic a usare il tifo contro come se fosse un incitamento “Loro dicono Roger, io sento Novak”, anche se noi continuiamo a preferire uno come Sebastian Korda che proprio agli Internazionali di Roma di quest’anno, durante un allenamento con Berrettini, quando proprio non ne poteva più, si è fermato e ha detto: “Ma qui a Roma non smettono mai di cantare?”. No, purtroppo. Sempre a Roma qualche giorno fa e di nuovo il povero De Minaur. Durante il match con Nardi è stato fischiato, insultato. A un certo punto ha detto a un tizio particolarmente molesto di smetterla. L’arbitro è intervenuto a sua volta dicendo al tifoso – il quale, vile, nel frattempo, faceva finta di parlare del più o del meno – che lo avrebbe fatto cacciare. Anche questa volta l’australiano ha vinto. Che fatica, di nuovo. E per chiudere su Roma – evidentemente non c’entra nulla sfidare un italiano – Mensik ha battuto Marozsan dopo essere stato disturbato durante tutto il match. E così via.

Tennis, nostro amato tennis, cosa ti è successo? Ci piaceva così tanto il silenzio delle partite. Ascoltare solo il rumore della palla, saper distinguere il suono che fa un diritto di uno, il rovescio di un altro. La riservatezza e la brillantezza dei telecronisti che stavano spesso zitti, trattenendo il fiato e concedendo brevi commenti, una battuta geniale (e penso a Gianni Clerici e Rino Tommasi). Non voglio sembrare all’antica – forse lo sono – ma il tennis è uno sport diverso e se elimini le buone maniere, se introduci il casino, la musica, il rumore, lo trasformi, almeno un poco, in peggio. Il quiet, please fa parte del gioco, vale uno smash, è un rituale, peccato privarsene, renderlo meno autorevole. Il tennis è: seduti e preghiamo.

Pensiamoci, sarebbe perfetto ritornare ai lunghi silenzi e apprezzare gli interventi rari del pubblico, come le proposte di matrimonio a Steffi Graf e a Roger Federer, che sapevano rispondere con classe. Graf chiedendo quanti soldi avesse sul conto l’aspirante sposo. E Federer, poco prima di battere, che dice “Now?”. Oppure, andando all’indietro, gustarsi nel silenzio il formidabile Nastase – Flushing Meadows 1979 – che si rivolge all’arbitro così: “Mr. McEnroe keeps calling me son of a bitch. Could you ask him to call me: Mr. Son of a bitch, please?”.

Ci curiamo delle magliette, la polo nera di Sinner, il loghino con la volpe rossa, le canotte di Alcaraz (per ora accantonate, che Dio o chi per lui ce ne scampi, ma degnamente sostituite dal saio di Musetti), la felpa di Vagnozzi, le mega cuffie di Sabalenka. Ci crogioliamo nei banali “Olè Olè Olè Sinnér Sinnér”, con gli accenti sbagliati, del resto appresso agli Olè, perfino Maradona diventava Diegò, ma vi pare? Ci interessa il silenzio, ci interessano gli scambi, che si stia fermi, senza bisogno di alzarsi a ogni cambio di campo per bere, per andare in bagno, per salutare l’amico, per farsi notare. Basta con le fotocamere degli smartphone, specie per i tornei indoor. Basta insultare l’avversario, limitiamoci a fare la nostra parte. Applaudire la bellezza dello scambio, non il nostro idolo. Accendere la nostra candela. Esultare per la meraviglia inattesa di un colpo non perché qualcuno ha commesso un doppio fallo. “Zitti zitti, il silenzio è d’oro”, cantava qualcuno qualche anno fa, che poi proseguiva: “anche quando siamo in tanti stiamo zitti in coro”. Dovremmo domandarci come ci comporteremmo a un reading di Mark Strand. Cosa faremmo mentre lui legge una poesia. Staremmo in silenzio, tratterremmo il fiato, come una delle nostre nonne durante il rosario, come magari fa il nuovo Papa tennista. Si deve stare come si sta quando Sinner fa rimbalzare la pallina sette volte e poi la lancia per la prima di servizio. Suono di racchetta su palla, soffio di vento, rimbalzo, incrocio delle righe, punto. Amen.

Gianni Montieri è nato a Giugliano, in provincia di Napoli. Scrive di letteratura e di sport per varie testate. Il suo libro di poesia più recente è Ampi margini (Liberaria). L’ultimo di sport è Il Napoli è la terza stagione (66thand2nd). Vive a Venezia.

Segui Mezza Riga su Instagram. Se vuoi sponsorizzare questa newsletter, scrivi a: info@nredizioni.it