“Scusi, chi ha fatto ace?” – Mezza Riga n. 13

Per decenni il tennis in Italia è stato un passatempo per classi medie in ascesa e aristocrazie in discesa. E oggi, cos’è diventato?

Testo di Ester Viola

Illustrazione di Anna Parini

Tutto quello che so di tennis è pochissimo e l’ho imparato leggendo Open di Andre Agassi, scritto da J. R. Moehringer. Che è un libro di tennis certo, ma non è quello soltanto, o almeno, non ti ricordi tanto il tennis, quando lo finisci.

Dopo la lettura di Open, del tennis continuavo a sapere quasi niente e capire forse anche di meno. Serve un certo tipo di sensibilità, per il tennis. Avere certi occhi allenati, essere abituati a quel balletto, per ore. Non c’erano i mondiali in mondovisione nelle sere di giugno con l’anguria spaccata, le strade deserte, e il tifo dalle finestre. Nessun Fantozzi era andato con una radiolina nascosta a sentire una finale di tennis durante il cineforum imposto dal megadirettore galattico. Il tennis non si guarda chiedendo alla Pina di preparare la frittata di cipolle. Tutto era, tranne che pop, il tennis.

Chi ha mai giocato, al tennis? Chi ce li aveva, i campi, a Luzzano (BN)? Per conoscere qualcuno che giocava al tennis dovevi andare minimo a Napoli, fatta eccezione per qualche figlio borghesissimo di buona famiglia. Nei circoli c’era un silenzio anglofilo e rarefatto: siepi tagliate a righello, ragazzi in polo bianche parevano seminaristi iscritti a qualche sindacato di lusso, madri vestite color champagne e padri color carta di credito. Non era nemmeno uno sport, era un laboratorio di buone maniere in giardino. Terra rossa ordinata, allenatori ben vestiti, garbo tra conoscenti altolocati, sciccheria assortita. Come il golf con una mazza diversa.

Il tennis in Italia, per decenni, è stato questo: un passatempo igienico per classi medie in ascesa e aristocrazie in discesa, l’arte di esercitare la moderazione sudando il minimo indispensabile. Sudando bene, composti, immacolati anche dopo sei ore. Altrove – in Inghilterra, in Francia, soprattutto negli Stati Uniti – è uno sport anche popolare, qui era una posa. Ti vestivi di bianco, perdevi con grazia e vincevi con disagio. Quasi mai, peraltro. Non era per noi il tennis, era proprio uno sport fatto per altri, gente molto più fighetta della media. Odio ammetterlo, ma il carattere nazionale esiste e ci sovrasta.

Del carattere nazionale dice molto questa storiella magnifica, che viene dall’altra epoca nella quale questo sport divenne (quasi) popolare quanto il calcio.

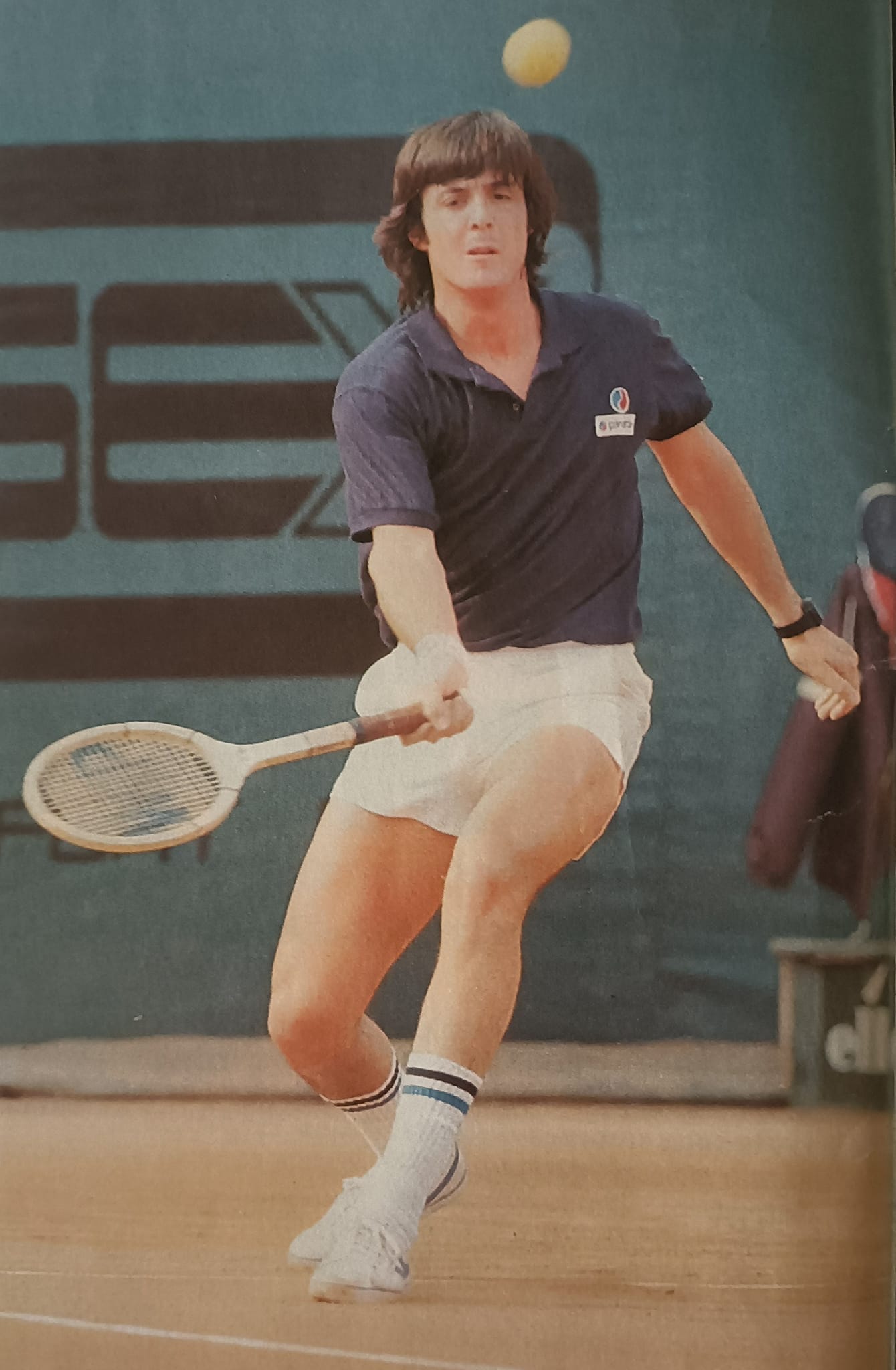

Inizio anni Ottanta. Dopo giorni da asceta – pasti leggeri, niente alcol, sonni tranquilli – Adriano Panatta si infila nelle semifinali del torneo di Monte Carlo. Sente che può farcela anche contro Guillermo Vilas. È il momento perfetto per diventare l’uomo che ha sempre voluto essere. Poi squilla il telefono. Dall’altra parte Paolo Villaggio: “Sono Paolo, Paolo Villaggio. Io e Ugo (Tognazzi) veniamo a trovarti stasera”.

Panatta si irrigidisce: “Sì ragazzi, d’accordo. Ma io devo andare a letto presto, domani ho la semifinale”. Dall’altra parte: “Tranquillo, saremo lì per le otto, mangiamo e vai a dormire”. Arrivano alle undici e mezza. Lo convincono a uscire, cena in dieci, vino e spasso. Ogni quarto d’ora Panatta guarda l’orologio, dice che deve scappare, ma resta.

All’una Ugo Tognazzi è sparito. Villaggio lo implora: “Lo conosci Ugo, si sarà sicuramente cacciato in qualche guaio”. Panatta lo trova nei giardini davanti al Casinò, riverso tra i cespugli: “Adriano! Aiutami, sto morendo”. Tognazzi ha un’indigestione forte. Tradotto: non ce la fa a stare in piedi. Panatta, disperato: “Perché non muori e basta, così posso andare a letto?”. Ma lo carica in spalla e lo riporta al ristorante. Villaggio collabora rimproverando: “Ugo, non si fa così”.

Sono ormai le due e un quarto. Panatta prova a riportarli in albergo. “Dove alloggiate?”. “Non lo sappiamo”. Niente prenotazione all’Hotel de Paris, niente all’Hermitage. Al terzo tentativo, finalmente, ce la fanno. Panatta si mette a letto alle tre. La mattina dopo entra in campo barcollando. Finale prevedibile, Guillermo Vilas lo travolge. Mentre perde malamente, dagli spalti Villaggio e Tognazzi – perfidi – lo incitano: “Dai Adriano, dai! Ma che fai?”. Lui si avvicina e gli sputa. “Avrei potuto vincere di più in carriera – ha dichiarato in seguito – ma serate come questa mi capitavano spesso”.

Poi è arrivato Sinner, Jannik. Che ragazzo bravo, composto, rispettoso, elegante, tecnico, tattico, sportivo, di buon carattere, ottimista, niente affatto spocchioso. Può scrivere un libro di teologia minore della compostezza, siamo quelli che ci meritavamo di essere, noi italiani, arriva qualcuno che mostra serietà, si applica e vince. Pare un miracolo, e in effetti lo è.

Il tennis adesso è in prima serata. Ha i commentatori da stadio, ha il tifo nazionale. Ha l’aspirazione a capirne. Sport sofisticato e intellettuale portato alle masse (noi), e ci piace. Siamo diventati spettatori attenti di difficili geometrie. Le partite di questo sport possono durare sei ore: non ci spaventa nemmeno quello. Come siamo diventati così? C’è stato un altro momento, oltre a “Sinner, giovane promessa italiana, ai primi posti della classifica mondiale”. Entusiasmo da trascinamento, e poi cos’altro è stato?

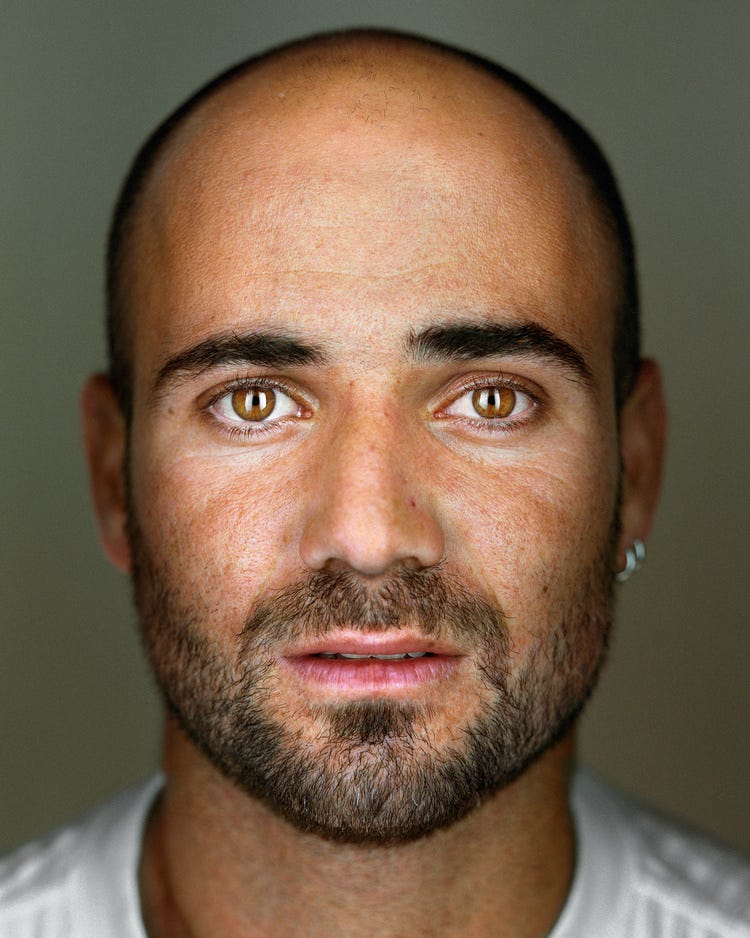

Torniamo all’inizio, negli anni Novanta, Andre Agassi e il clamoroso successo editoriale di una quindicina di anni fa. Sarà stato quel libro, a fare del tennis lo sport bestseller? Io so solo che il tennis c’entrava poco, con quello che ci stava scritto. Lo comprai, Open, per quella faccia di Agassi così malinconica in copertina. La faccia di Agassi. Ha gli occhi provati di uno che ha passato tutti i guai del mondo – quelli sono sguardi che non si improvvisano, gli occhi non si possono addestrare così bene, nemmeno se sei un attore. Dagli occhi capisci che gli fa male pure la schiena.

Lunga citazione da operetta personale, una volta all’anno si può fare. Mi piace che questo libro lo abbiano pensato in due – uno sapeva scrivere e l’altro sapeva giocare a tennis –, due che avevano in comune giacimenti di rabbia contro i padri. Agassi a sei anni aveva come compiti del pomeriggio rispondere a quasi tremila palline lanciate da una macchina – “il drago” – che quel fissato del padre, Mike, aveva costruito apposta. L’altro, un premio Pulitzer, invece non aveva nessuno a cui rispondere: un padre non l’ha mai avuto, o meglio lo aveva ma era un padre che non voleva suo figlio ed era uno speaker radiofonico. Finisce come ci si aspetta, questa storia di bambini: Moehringer si metteva di nascosto ad ascoltarlo alla radio, Agassi cercava un angolo sicuro per vederlo il meno possibile, quel padre.

Open inizia così: “Odio il tennis”. Perché dovrebbe odiare il tennis, che è stato il suo biglietto per entrare nella storia? Come può non amare il tennis uno che si presenta nei tornei ufficiali coi capelli ossigenati e gioca coi calzoncini di jeans? Come fa a non essere solo uno che in fondo si diverte? Non si divertiva. Lo dice quella foto in copertina. La storia è senza troppe invenzioni. Il tennis lo odiava davvero. Ed era triste davvero.

Andre ha cinque anni e il padre vuole un figlio campione di tennis. Mike Agassi era un direttore di sala in un casinò di Las Vegas, arrivato dall’Iran con un passaporto falso. Come si fa a tirare su un campione di tennis secondo Mike Agassi? Con l’ossessione:

Papà dice che se colpisco 2500 palle al giorno, ne colpirò 17.500 alla settimana e quasi un milione in un anno. Crede nella matematica. I numeri, dice, non mentono. Un bambino che colpisce un milione di palle all’anno sarà imbattibile.

E tu hai cinque anni, e colpisci, colpisci, colpisci. E diventi così bravo a colpire che impari a sbagliare apposta, cioè a far finire la pallina sul bordo, quei due centimetri di legno della racchetta, e mandarla fuori campo. Così puoi stenderti a terra e riposare due minuti.

Andre fu spedito alla Nick Bollettieri Tennis Academy, dove ci si aspettava (sempre il padre) che diventasse un atleta industriale. In realtà è sfinito. Ha la nausea dalla racchetta. “Odio il tennis, lo odio con tutto il cuore, eppure continuo a giocare”. Certe volte la vita la odi con tutte le forze eppure continui a vivere. Procede così tra ribellioni, tornei vinti e tornei persi. Discontinuo in quello che vuole, ma in realtà non sa nemmeno come si sente. Passeranno anni tutti uguali. Chi lo salva? Gli altri. Una persona su tutte: Gil, il nuovo allenatore. Gil trova il modo di calmarlo, lo costringe a non pensare più per estremi: vinco e faccio il mio dovere di figlio, oppure perdo e non valgo più niente?

È la liberazione dal perfezionismo, scordarsi che bisogna per forza migliorare: “La sua tesi che il perfezionismo è facoltativo mi dà serenità. Il perfezionismo è qualcosa che ho scelto, e mi sta rovinando, e posso scegliere qualcos’altro. Devo scegliere qualcos’altro”. Non c’è più bisogno di essere il primo, sempre. Non è necessario ribattere a tutte le palline del drago. Non c’è bisogno di non sbagliare mai. Si può anche aspettare che sbagli l’altro, o portarlo a commettere errori. Quello che cambia il registro della storia non è tanto imparare a vincere – vincerà, Andre, e non servirà a niente – ma sapere se c’è un modo di non perdersi dietro alle sconfitte. “Vincere non cambia niente. Una vittoria non è così piacevole quant’è dolorosa una sconfitta. E ciò che provi dopo aver vinto non dura altrettanto a lungo. Nemmeno lontanamente”.

Allora: si può fare qualcosa contro la variabile (più frequente dell’opposta) che le cose non vadano come speravamo? Quale rivincita lascia, questo libro? Per chi non sa giocare a tennis e nemmeno gli interessa, resta questo: che vincere sistematicamente è una possibilità remota, per quanta trazione di forza di volontà si possa assicurare. Si tratta più di non scomparire dietro le sconfitte, estorcersi un ottimismo che – come tutti gli ottimismi – non sta in piedi. Che i genitori incapaci (tutti) ti costringeranno a colpire palline e ti piegheranno il carattere fino al punto che nessuno potrà mai più farci niente, ma tanto la specialità di qualsiasi vita è lo sfinimento, e la nostra sarà per sempre cercare un angolo dove riposare due minuti. Che l’amore e le relazioni, come il tennis, hanno la stessa regola: meglio che ti rassegni al fatto che coi tuoi errori stai da solo ma gli errori non sono eterni. Così qualche volta sbagli, un’altra volta va bene, indovini il colpo. Un’altra ancora la palla esce, e sbagliano gli altri, e ti salvi stranamente.

Ester Viola è avvocata, collabora con Il Foglio, ha una posta del cuore su iO Donna e una newsletter, Ultraviolet. Per Einaudi ha pubblicato L’amore è eterno finché non risponde, Gli spaiati e Voltare pagina.

Segui Mezza Riga su Instagram. Se vuoi sponsorizzare questa newsletter, scrivi a: info@nredizioni.it

Bello, "Open"! Mi aveva colpita tanto, e difatti poi di J. R. Moehringer ho letto anche "Il bar delle grandi speranze", un memoir, sempre sul tema di un padre assente.

Bellissimo libro Open di Agassi!