Tennis di un altro mondo – Mezza Riga n. 15

In Giappone questo sport è vissuto come tutto il resto: con uno spirito un po’ diverso da come ce la aspetteremmo o da quello a cui siamo abituati. A partire da un’insana fissazione per i Peanuts

Testo di Roberto Scarcella

Palline da tennis con il muso di Snoopy. Ghiaccioli a forma di Snoopy. Asciugamani blu con Snoopy alla battuta e Woodstock a cinguettare intorno. Asciugamani verdi con dentro un’anomala partita di doppio, tre contro due e senza rete in mezzo: da una parte Lucy, Woodstock e Charlie Brown, dall’altra la sua sorellina Sally e l’immancabile Snoopy. E poi calze, ventagli, portachiavi, polsini, perfino biscotti di Snoopy.

A un certo punto, mentre sul centrale dell’Ariake Coliseum prendeva il via l’incontro tra l’australiano Aleksandar Vukic e il giapponese Rei Sakamoto, ho ritirato fuori il biglietto dalla tasca e gli ho dato un’occhiata. Volevo essere sicuro di essere entrato nel posto giusto, al torneo ATP 500 di Tokyo, e non a una convention per fan dei Peanuts in cui, tra le attrazioni, per giustificare tutti quei gadget pieni di racchette e palline, avessero infilato un’esibizione tra tennisti di seconda fascia.

L’asciugamano verde, nella porzione di stadio dove ho preso posto, era talmente onnipresente che ho pensato lo regalassero. E invece no, costava 2400 yen (circa 14 euro). I giapponesi, scoprirò poi, girando il paese, vanno matti per i Peanuts, con negozi monomarca in tutte le grandi città e tantissime maglie e borsette con sopra Linus e Charlie Brown per strada, come in Italia e in Europa non se ne vedono più da un pezzo.

Vanno matti anche per il tennis, che è il quarto sport più amato e seguito, dopo – nell’ordine – baseball, sumo e calcio. Matti a modo loro, ovviamente, in un paese in cui tutto è diverso da ciò a cui siamo abituati, dall’arte alle papille gustative, dal modo in cui ci si lava a quello in cui si dorme. Con letti rasoterra, dipinti che sembrano arrivare da un altro mondo e dolci che – con la nostra bocca – si fa fatica a considerare tali.

Pure il tennis, quando arrivò, era diverso. O meglio, trovarono il modo di cambiarlo, adattarlo ai loro gusti. Parliamo della fine dell’Ottocento, quando i missionari importarono uno sport che ai giapponesi piaceva salvo per una cosa, la pallina: troppo dura, troppo veloce, se non pericolosa. S’inventarono il soft tennis: stesso campo, stesso modo di calcolare il punteggio, racchette simili, giusto dal manico un poco più allungato e, soprattutto, palline più morbide e leggere che diventavano bizzose per via del vento. Meno aggressive, se così si può dire. Anche perché questa storia dell’aggressività nel tennis rimarrà un argomento in Giappone anche nei decenni a venire. Il soft tennis, che ha un suo organismo internazionale, ancora esiste e prospera nell’est asiatico, in particolare in Corea del Sud, Giappone e Taiwan (ma c’è una federazione anche in Italia).

Dalla fine dell’Ottocento, quattro sono stati i momenti che hanno alzato l’attenzione intorno al tennis e di conseguenza la sua popolarità: il primo negli anni Venti, in seguito a una finale (poi persa) di Coppa Davis; il secondo a metà secolo per via di un fidanzamento imperiale; il terzo negli anni Ottanta; e il quarto con l’arrivo del nuovo millennio e di giocatori in grado di competere ai più alti livelli, e cioè Kei Nishikori tra gli uomini e Naomi Osaka tra le donne.

Oggi, a seguire i tornei minori locali si va in tanti, anche in migliaia, con uno spirito che ingloba quello della curva e insieme quello della scampagnata, con coreografie e cori preparati nei minimi dettagli, striscioni coordinati e cibo preparato da casa e pronto per essere condiviso come in un enorme picnic senza prato.

Sarà l’aria più nobile di un torneo ATP, ma a Tokyo tutto questo non si vede, se non in misura minore. Qualche striscione casalingo, qualcuno che suona con la bocca la carica e un silenzio rispettoso durante gli scambi rotto solo dai momenti in cui il beniamino di casa Sakamoto infila una serie di ace e vincenti che fanno credere possa battere un giocatore cento posizioni in classifica sopra di lui. Quasi preso dai sensi di colpa, il pubblico inizia ad applaudire anche Vukic, che porta a casa una vittoria senza quasi dover far nulla se non aspettare che gli errori di Sakamoto diventino più dei vincenti. Un bambino poche file davanti a me sembra il più dispiaciuto di tutti, scuote la testa e – guardando la mamma s’inginocchia fingendo di sguainare una spada, poi si risiede. È l’esultanza che Sakamoto, soprannominato “Il Samurai” per lo chignon e l’attitudine battagliera in campo, questa volta non ha potuto fare. Resta comunque lui, diciannovenne, con un allenatore italiano (Federico Ricci) e un gioco più offensivo della media dei suoi connazionali, la nuova grande speranza del tennis giapponese. D’altra parte, nel 2024, ha vinto gli Australian Open Juniores, un torneo conquistato in passato da giocatori che hanno poi avuto carriere di alto livello: Musetti, Korda, Zverev, Kyrgios, Monfils e, andando indietro negli anni, Roddick, Edberg, Newcombe e Rosewall.

Fuori Sakamoto, non c’è tempo per piangere, visto che poco dopo è il turno di Sho Shimabukuro contro l’argentino Juan Manuel Cérundolo: qui la differenza in classifica tra i due è di oltre cento posizioni a favore del sudamericano.

In attesa dell’incontro, vago per gli stand dentro e fuori dallo stadio, e scorgo prima una stanza che non avevo mai visto in giro per il mondo, accanto alle toilette, con scritto “Cool Down, calm down”, una sorta di bozzolo dove ritrovare la calma per chi si agita, si sente sopraffatto dalla folla o non sta bene; poi una fila che s’ingrossa davanti al trofeo delle ATP Finals, esibito dentro una bacheca: tutti vogliono una foto e ci sono due volontarie su di giri addette a scattarle. Una delle due, quando passo, mi guarda con aria di rimprovero. Era la stessa che, prima, quando mi ero avvicinato e non c’era nessuno, mi aveva chiesto se volessi fare una foto con la coppa e si era sentita rispondere no. Le sarà sembrato assurdo visto che pare che qualsiasi essere umano che passi di lì, qualunque età abbia, voglia a tutti i costi una foto ricordo, possibilmente tenendo in mano un cartonato con dentro una racchetta finta.

Altra tappa irresistibile per i giapponesi sono alcune racchette da tennis giganti poste tra l’ingresso dello stadio e uno dei due grandi piazzali in cui si vendono gadget, cibo e bevande. La fila più lunga è però quella in cui, per una manciata di yen, si gioca al tiro al bersaglio armati di racchetta e palline. Gli altri stand più affollati sono quelli in cui vendono il Lemon Sour, il kebab e una specie di panino fritto con dentro carne e salsa al curry chiamato Kare Pan (così così). C’è anche il sushi di pesce e quello di carne (buonissimo) e una birra giapponese venduta come tedesca, ma dal nome inglese. Pochi metri più in là, quasi dimenticati, nel ministadio senza coperture, giocano (e poi perdono) i due italiani Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci.

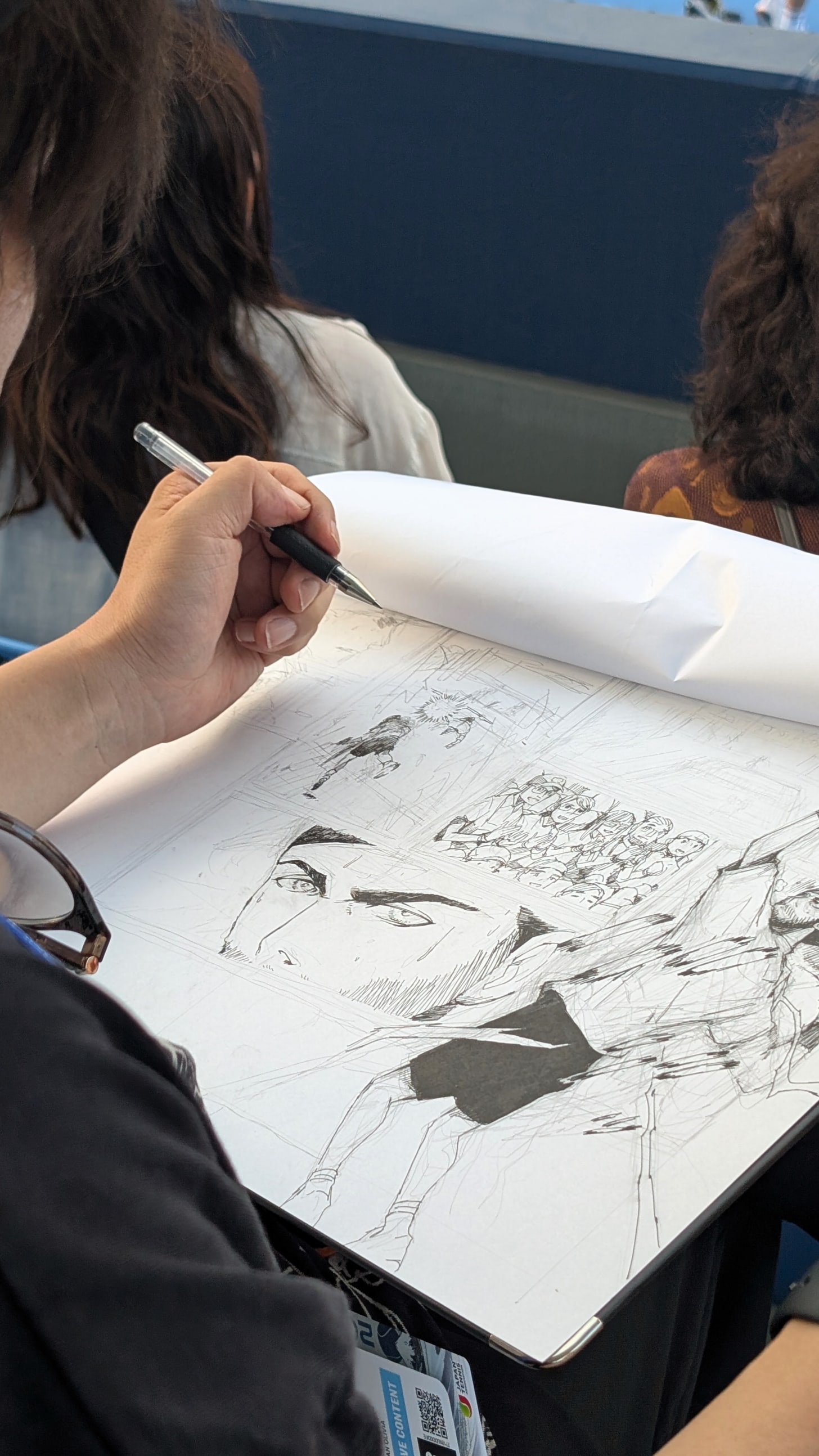

Mentre sto per rientrare all’Ariake Coliseum, mi fermo per qualche secondo a guardare la struttura da lontano, che ha poco di un palazzetto o di uno stadio e molto di uno di quei templi che in America vengono costruiti dalle sette evangeliche il cui dio più venerato è il denaro. Fa uno strano effetto, in una metropoli come Tokyo dove ogni angolo, ultramoderno o antico che sia, è perfettamente riconoscibile e riconducibile al Giappone, ritrovarsi in questa specie di non luogo, lontano da tutto e vicino solo all’anonimo nuovo mercato del pesce di Toyosu (il più grande del mondo, ma l’anima è rimasta in quello vecchio, Tsukiji), che potrebbe essere ovunque, in Arizona come in una periferia olandese. L’unico sprazzo di Giappone sono i disegni di decine di manga famosi sui muri della stazione della metropolitana più vicina (curiosamente non c’è, o almeno non riconosco, Ryoma Echizen, protagonista de Il principe del tennis, il più importante sull’argomento).

Si avvicinano due giapponesi di Nagano. Mi chiedono da dove arrivo, che ci faccio lì e poi, come se mi avessero letto nel pensiero, mi consigliano di andare a vedere il tennis a Karuizawa, se proprio voglio assistere a un’esperienza autenticamente giapponese.

Karuizawa è un luogo di villeggiatura estivo molto amato dai tokyoti da sempre, specialmente ai tempi in cui l’aria condizionata non era ancora stata inventata e si andava lì, al fresco, per sfuggire alla torrida estate cittadina. A tre ore di treno dalla capitale, si gioca dal 1917 il torneo di tennis più antico ancora esistente del Giappone. Organizzato dai missionari, è da sempre un luogo di incontro fra giapponesi e stranieri, tra amateur e aspiranti o ex professionisti. I campi sono ancora oggi in terra (non battuta), dominati da un vecchio cottage in legno costruito negli anni Trenta. Su questi campi, nel 1957, si conobbero l’imperatore (oggi emerito) Akihito e la futura moglie Michiko. Proprio a seguito di quell’incontro e dei fiumi d’inchiostro e melassa che ne seguirono, in Giappone si sviluppò, come detto, il secondo boom del tennis.

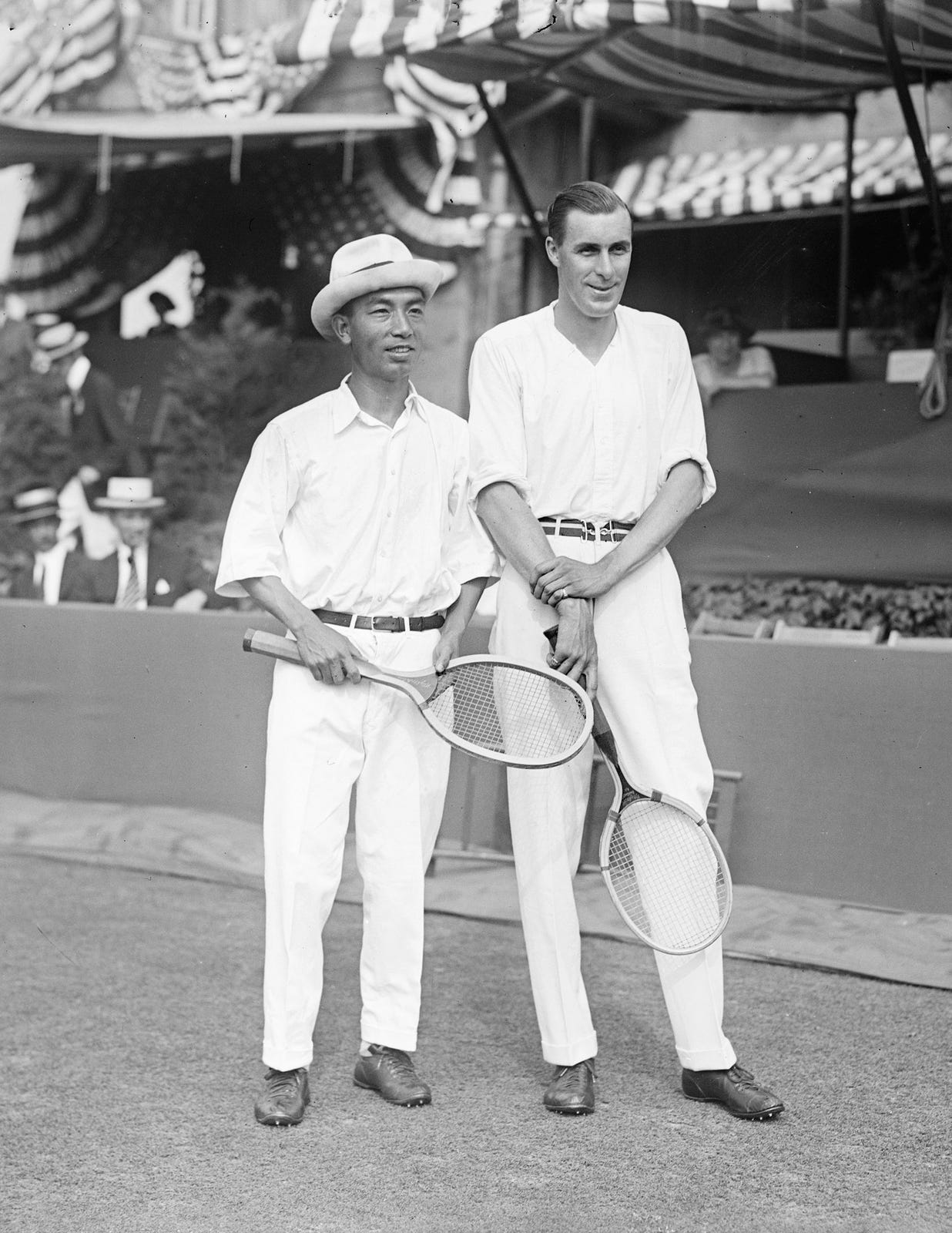

Il primo, nato dalla finale di Coppa Davis del 1921 (all’epoca si chiamava ancora International Lawn Tennis Challenge), ebbe poi un epilogo tragico, sempre legato alla Davis, qualche anno più tardi. La finale – giocata contro gli Stati Uniti – fu raggiunta in modo rocambolesco, con i primi due turni superati perché i due avversari, Filippine e Belgio, non si presentarono. I giapponesi sconfissero prima l’India (all’epoca possedimento britannico) e poi, a sorpresa, l’Australia. La star di quella squadra era Zenzo Shimizu, numero 4 al mondo e capace di sfiorare l’impresa, in quella finale, contro il mitico Bill Tilden: avanti due set a zero, Shimizu fu colpito dai crampi e crollò. Ma le sue imprese contribuirono ad aumentare l’interesse intorno al tennis e soprattutto alla Davis, in un paese dal nazionalismo esasperato.

Nel 1933, il Giappone si fermò a un passo dalla finale, sconfitto 3-2 dall’Australia. La stella della squadra era questa volta Jiro Sato, per due volte semifinalista sia a Wimbledon che al Roland Garros. Era amato dal pubblico ma inviso alla federazione, che riteneva il suo gioco spettacolare e aggressivo, sempre in cerca della volée, non abbastanza elegante e formale, insomma, non “abbastanza giapponese”. Sopraffatto dalla pressione, Sato, in viaggio con la squadra per affrontare il secondo turno di Davis contro l’Australia, si gettò in mare nello stretto di Malacca lasciando due biglietti d’addio, uno per i compagni, in cui esprimeva dubbi sulla possibilità di essere utile alla squadra, l’altro al capitano della nave, scusandosi per i problemi che la sua morte gli avrebbe creato.

Il terzo grande boom è quello di metà anni Ottanta, un boom più che altro estetico e rimasto a livello amatoriale (in quegli anni il miglior tennista del Giappone, Hitoshi Hirato, era numero 428 del mondo), che comunque servì a porre le basi per un movimento più strutturato, come poi è avvenuto con l’arrivo di Nishikori e poi di Osaka, plurivincitrice Slam su cui comunque sono piovute un mare di critiche per la sua doppia nazionalità (americana, abbandonata nel 2019). L’accusa, senza girarci troppo intorno, era (lo è ancora oggi, ma i toni si sono smorzati) di non essere abbastanza giapponese, a causa del padre haitiano, dei suoi anni passati negli Stati Uniti e del fatto che pur capendo il giapponese, lo parla poco in pubblico e mai o quasi mai nelle interviste.

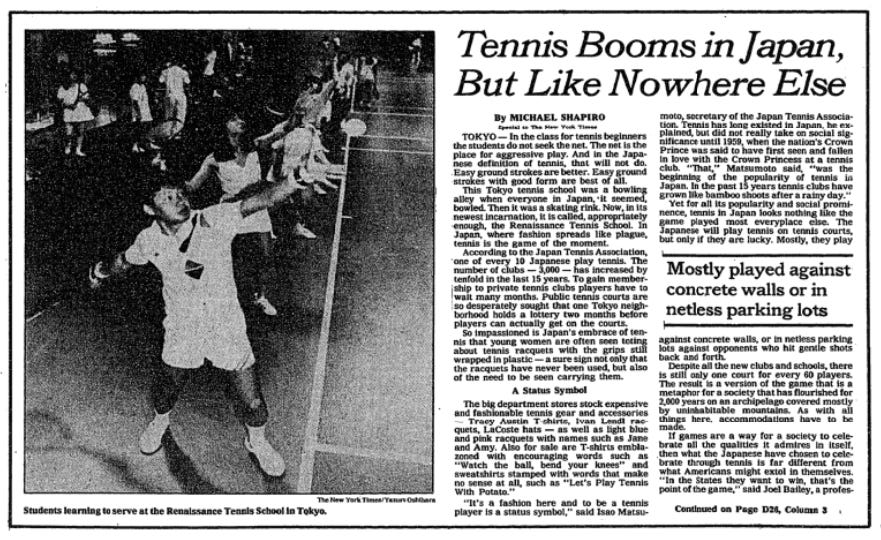

A cristallizzare l’interesse ritrovato per il tennis negli anni Ottanta ci pensò un lungo articolo del New York Times uscito nel 1986 intitolato “Il boom del tennis in Giappone, ma non come dalle altre parti”. Il racconto inizia così:

In una classe di tennis per principianti, gli allievi non cercano mai di andare a rete. La rete è il luogo delle giocate aggressive. E nella definizione giapponese del tennis, questo non si fa. I colpi facili da fondo campo sono considerati i migliori.

Nell’articolo viene spiegato che quei campi da tennis erano stati prima piste da bowling e poi piste di pattinaggio, che il numero di tennis club era passato da 300 a 3000 in pochi anni e che in alcuni circoli bisognava aspettare fino a due mesi per trovare un campo libero su cui giocare. Si faceva pressione per creare campi pubblici e intanto i ragazzi si allenavano giocando contro i muri dei quartieri, stando bene attenti a non rompere nulla, che quello sempre Giappone rimaneva.

I teenager esibivano per strada le maglie di Ivan Lendl e della numero 1 del momento Tracy Austin, indossavano fascette antisudore anche quando non si sudava e compravano racchette da tennis con colori “kawaii” (“carini” sarebbe la traduzione), in particolare rosa e celeste, a cui venivano dati nomi americani come Jane e Amy. Molte ragazze nemmeno toglievano il cellophane dall’impugnatura, attaccavano la racchetta allo zaino e ci andavano in giro, senza mai scendere in campo. Una specie di follia collettiva ben riassunta con una metafora molto giapponese da Isao Matsumoto, allora segretario della federazione tennistica: “Negli ultimi anni i tennis club sono cresciuti come germogli di bambù dopo un giorno di pioggia”. Anche Joel Bailey, ex professionista statunitense andato in Giappone a sfruttare il boom come allenatore, parlò di una crescita esponenziale che però non andava di pari passo con la nascita di tennisti di livello. Di mezzo, sempre l’aggressività: “Qui è vista male. Un ragazzo che gioca come McEnroe è visto come uno che può rovinare l’armonia del gruppo”. “L’aggressività non fa necessariamente di un ragazzo un buon tennista”, furono le parole del presidente di una scuola di tennis di Tokyo.

Quando torno sul centrale e vedo Sho mettere sotto pressione Cérundolo, avanzando e attaccando fino a sconfiggerlo tra gli applausi di un pubblico sempre più caldo, ma mai scomposto, noto che i tempi sono cambiati. Eppure c’è chi giura che ancora si possono vedere in giro per Tokyo colletti bianchi, alla fine di un estenuante turno di lavoro, scendere in strada per scambiare palleggi contro colleghi e amici senza tenere conto del punteggio. Tanto per giocare.

Tre anni fa, un lungo video su YouTube, rilanciato su Reddit, ebbe oltre centomila visualizzazioni, dividendo i commentatori tra chi derideva (anche in modo pesante) i protagonisti e chi considerava quelle immagini – alla stregua di un video ASMR – rilassanti, capaci di risvegliare la passione per il tennis giocato. Il video mostrava uno scambio lungo 1021 colpi tra Michihisa Onoda (numero 301 al mondo, come miglior ranking in carriera) e la collega Haruna Arakawa, e nemmeno sbagliano l’ultimo. Semplicemente, si fermano. Ovviamente esausti.

L’obiettivo dichiarato non era fare punto, ma tenere la palla in gioco il più a lungo possibile fino a trasformare uno sport privo di contatto fisico e all’apparenza etereo, ma dall’animo violento – dove, come nella lotta, si punta a sopraffare l’avversario, anche psicologicamente – in una sorta di esercizio zen. Tennis giapponese.

Roberto Scarcella è nato a Savona e vive in Svizzera, dove è responsabile esteri del quotidiano laRegione. Ha lavorato e scritto per Il Secolo XIX e per La Stampa. Giramondo con una predilezione per il Sudamerica, ha una rubrica di viaggi sul settimanale Ticino7 intitolata “Disavventure latine”. I suoi racconti e reportage sportivi sono pubblicati anche su Ultimo Uomo.

Segui Mezza Riga su Instagram. Se vuoi sponsorizzare questa newsletter, scrivi a: info@nredizioni.it

La scoperta di un mondo del tennis completamente sconosciuto. Lettura avvincente e testo ricchissimo di immagini e aneddoti interessantissimi. Grazie!

Tennis e ASMR nella stessa frase ci possono stare solo in Giappone;) Io, vedendo in TV le sfide migliori, lotto con il divano, bevo e mangio schifezze, urlo come fossi in curva sud dello stadio.

Occidente vs Oriente.