Colpi da Maestro – Mezza Riga n. 18

Nate come Grand Prix Masters, le ATP Finals dovrebbero per definizione ospitare i maestri di questo sport. Ma è davvero così?

Questo numero di Mezza Riga è realizzato grazie al sostegno di Lavazza.

Testo di Gianni Montieri

Illustrazione di Davide Bonazzi

Immagino che mio padre mi abbia insegnato, trasmesso molte cose, ma la prima che mi viene in mente è sempre la stessa. La cosa per cui direi che è stato un Maestro riguarda il tiro all’ungherese. Perciò, non grandi lezioni di vita, messaggi da portare nel futuro, ma un modo di calciare il pallone. Quel particolare gesto di un uomo adulto, la sua postura prima di calciare di esterno destro, piegando un poco il corpo – già con la pancetta, e con un riporto dei capelli che lo rendeva un tizio a metà tra Franco Strippoli e Lato, l’attaccante della Polonia – per coordinarsi meglio, quel gesto è il messaggio di mio padre: Guarda, questo è il tiro all’ungherese, fanne buon uso. È una cosa minima o è una cosa fondamentale? Probabilmente tutte e due. L’ossessione di mio padre per la Grande Ungheria e per quel modo di calciare mi ha influenzato al punto che ho tentato di applicare la giusta coordinazione, il sapermi orientare verso la palla a tutto, alla vita in generale. La cosa che ha reso mio padre Maestro è finita in poesie, articoli e oggi anche qua. Qui però l’accezione è diversa, qui serve per introdurre chi e cosa sia un Maestro, come lo definiamo, chi è capace (pur possedendo la saggezza, il talento) di trasmettere ciò che sa. Dall’altra parte chi invece, per pigrizia, per incapacità (pur avendo avuto magari doti) non è in grado di passare a chi viene dopo alcunché.

L’esempio opposto a mio padre è un Maestro di tennis di quando avevo 11 o 12 anni. Non ricordo il nome, ma ricordo ciò che fa di lui il contrario di mio padre. Per sei, sette, otto mesi non ci fece toccare la racchetta, ci faceva solo correre, perché dovevamo imparare a essere veloci sul breve, diceva. Ci metteva all’altezza della rete con una pallina in mano e noi dovevamo sfrecciare – in una sorta di staffetta – fino alla parte opposta, il più veloce possibile, passare la pallina (testimone) a un altro, scorrere di lato, e attendere di nuovo il proprio turno, fino a chissà quando, alla fine del pomeriggio, alla morte. Dopo qualche mese, non ci sono andato più. Intendiamoci, non sarei mai diventato un tennista (anche se poi ho imparato e con gli amici ho giocato per anni) ma nel frattempo sono stato un ragazzino che ha capito che la parola Maestro è usata male, troppo spesso, e molto a caso.

Non si dice quasi mai insegnante di tennis, ma Maestro, esageriamo, enfatizziamo ancora prima di capire cosa significhi il termine enfasi. Chi insegna musica è sempre definito un Maestro, da Bernstein al mio vicino di casa. Sbagliamo, ancora una volta. Il Maestro non è solo colui che insegna, ma è soprattutto qualcuno che sa, e sa perché ha imparato, ma ancora di più perché ha il talento, ce l’ha avuto in dono. Perciò Bernstein è un Maestro, che abbia insegnato a qualcuno oppure no, è un Maestro per quello che ha lasciato. Kafka è un Maestro ma mica teneva corsi di scrittura. Joyce Carol Oates è una Maestra, lei che ha insegnato scrittura creativa tutta la vita e lo fa ancora. Ha trasmesso il suo sapere in due modi, attraverso le sue opere e parlando ai suoi studenti da una cattedra universitaria. Ma sarebbe stata una Maestra anche se non avesse mai tenuto alcuna lezione. Il poeta italiano Milo De Angelis non ha bisogno di tenere corsi, ma se leggiamo una sua qualunque poesia capiamo subito che si tratta di un Maestro. Il Maestro è capace di insegnare e di generare bellezza, di gesti unici irripetibili. Il Maestro ci regala il capolavoro – il masterpiece – l’opera maestra, il colpo da maestro, la poesia perfetta, il quadro indimenticabile. Tante cose, la migliore sintesi di tutte è forse nelle parole di Battiato quando cantava: “E il mio maestro m’insegnò com’è difficile trovare / l’alba dentro l’imbrunire”. Insegnarti l’esistenza di qualcosa quasi impossibile da cogliere e – contemporaneamente – suggerirti di perseverare e di continuare a cercarla. Questo fa il Maestro, ti dice che esiste un luogo in cui sono avvenuti certi colpi di Federer, ti fa presente che sono quasi impossibili da replicare, ma se vede in te del talento, ti spinge ad aggrapparti a quel quasi. C’è un’età, un tempo della nostra vita in cui si può essere definiti maestri? Cioè, esiste un’unità di misura, un teorema che metta in relazione i fattori anagrafici con quelli della saggezza costruita negli anni e con il talento che abbiamo avuto in dono? Tra poco saranno passati cinque anni dalla morte di Diego Maradona, morto troppo presto o – addirittura – troppo tardi, secondo alcuni. Di certo per lui, in prima battuta, non potremmo parlare di saggezza acquisita: quando ha smesso di giocare non è mai diventato altro che un mediocre allenatore che faceva i conti con i suoi disastri personali. Però il suo discorso d’addio al calcio con la celeberrima frase La pelota no se mancha è all’altezza di una lezione universitaria o di un discorso di accettazione del Nobel. In lui però brillava la saggezza senza età, quella del campo, quella alla Mozart. Proprio nel novembre 1976, quasi cinquant’anni fa, segnava nella serie A argentina i suoi primi due gol: aveva 16 anni, entrò nel secondo tempo, da allora tutti cominciarono a imparare a non dimenticarlo. Nell’immaginario diventò già anziano, venerabile, stava già tramandando.

Tra le definizioni di Maestro, leggiamo: “Chi conosce approfonditamente una disciplina in modo tale da poterla trasmettere, insegnare ad altri: sommo, insigne maestro; anche come appellativo di riverenza e ammirazione”. E fin qui ci siamo, ma quella che più ci piace e ci riguarda, la troviamo nelle varie declinazioni, passando da sostantivo ad aggettivo, ed è questa: “Che denota rara destrezza o competenza raffinata: un lavoro eseguito con mano maestra; un colpo maestro”. Unendo i puntini idealmente tra sostantivo principale e uno degli aggettivi arriviamo a trasportare qualcosa dal dizionario ai campi da tennis, e non tutti, ma quelli dei tornei più importanti. La principale traduzione in inglese del termine Maestro è Master, ed eccoci.

Giusto per fare un poco i didascalici, ricordiamo che i tornei Masters sono i 9 dell’ATP che assegnano 1000 punti, e – per importanza – stanno appena un gradino sotto i 4 Slam. Vengono definiti Masters proprio perché idealmente ci partecipano i Maestri, i migliori, i più forti. È davvero così? È ancora così? È sempre così? Mi sembra giusto farsi delle domande. Il Golden Masters, l’unico è Djokovic, il solo che li ha vinti tutti almeno una volta, in realtà lui lo ha fatto due volte. Che fenomeno di classe e costanza. Ecco, che insegni o meno in futuro, Novak di certo ha già trasmesso ai posteri l’idea della costanza, della determinazione, del non lasciare nemmeno un punto per strada. Nell’ossessione per la perfezione mentale e fisica, ancor prima che per la tecnica, il campione serbo è stato, è ancora un Maestro. Qualche settimana fa gli hanno chiesto se si fosse pentito di aver dato consigli a Sinner, ora che l’italiano lo batte praticamente sempre: “Penso che sia giusto, con me non lo ha mai fatto nessuno”, ha risposto più o meno. Eternamente escluso dai maestri che poi ha sconfitto, ha pensato che la risposta migliore fosse impartire lezioni. E Jannik? La sua tenuta mentale viene sottolineata incontro dopo incontro, più dei colpi che è in grado di regalarci. È quello il suo particolare talento? Se è Maestro, lo è nella testa?

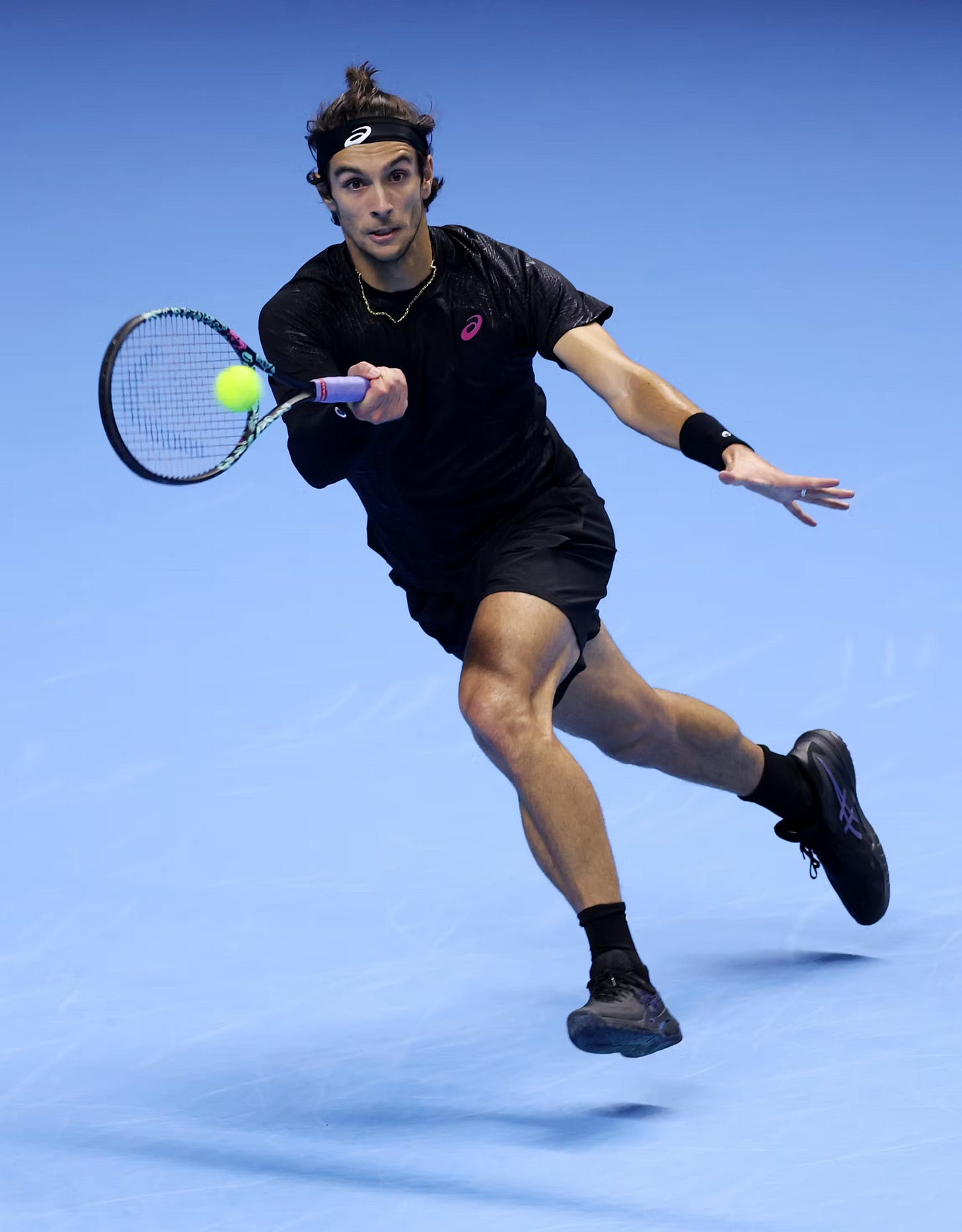

Il Master, però, non è solo chi è costante e vince più di cento tornei come Djokovic, ed è il motivo per cui quando ci sediamo sugli spalti o sul divano ci aspettiamo – e desideriamo – di vedere delle belle partite, con colpi spettacolari e inattesi. Ci aspettiamo di veder giocare i migliori, che non sono sempre i più forti, ma che sono i più bravi, quelli con maggior talento, altrimenti perché tutti ameremmo (facendo le dovute distinzioni) Dimitrov, Bublik e Musetti? A loro e ad altri, senza dover scomodare Alcaraz, possiamo applicare l’aggettivo che definisce l’estro, il talento e il colpo da Maestro. Il punto decisivo di Musetti contro de Minaur alle Finals cos’è, se non una spiegazione visiva di quella definizione? Abbiamo già accennato a Federer, potremmo usare il suo cognome al posto di Maestro o chiamare i 1000 semplicemente gli ATP Roger, sarebbe carino. Per Federer non abbiamo bisogno di rivedere gli highlights, se non per commuoverci, saremmo in grado di ricordare ognuno dei dritti impossibili, il suo staccare i piedi da terra prima di una smorzata. Come per i grandi poeti, Federer, più di ogni cosa ci ha insegnato la grazia. Le volée di Stefan Edberg (quelle che si strappava dal petto, secondo Gianni Clerici, ecco lui era un Maestro) rispondono a quella definizione? Sì. Quelle in tuffo di Becker? Sì. I passanti di Nadal? Certo che sì. La fantasia, il genio di McEnroe, le cui seconde di servizio Beppe Viola (ecco un altro Maestro) le avrebbe barattate con un 37.2 di febbre per tutta la vita? Sì, naturalmente. Le veroniche di Yannick Noah? Direi di sì. Certi colpi di Agassi, quasi tutti quelli di Sampras? Sì, e potremmo continuare a lungo. Non c’è dubbio che tutti questi hanno dato in campo la risposta alla parola Master. Ci stavano, ci giocavano perché erano in grado, continuamente, di sfoggiare colpi da Maestro e ognuno di quei colpi, visti e rivisti, migliaia di volte, sono il lascito, la loro quota di saggezza a chi è venuto dopo e verrà, che decida di giocare o soltanto di amare questo sport. Ricorderemo quei colpi da maestro, molti altri li ameremo solo per sentito dire, qualcosa di Nastase (che mio padre adorava), qualcosa di Arthur Ashe e così via.

Per tutti quelli che ricordiamo, tanti o pochi che siano, ce ne sono tantissimi di cui non terremo a mente nulla e magari hanno vinto un 1000, addirittura uno Slam, ma che importa se non ci hanno mai stupiti? Se non hanno mai concesso un attimo d’estro, un colpo imprevedibile, qualche secondo di magia tennistica? La risposta è niente. Nevermind.

Più passa il tempo – vuoi perché le superfici tendono ad assomigliarsi (ma fino a che punto è vero?), vuoi perché la maggior parte dei tennisti gioca nella stessa maniera, o ognuno di loro sa fare bene una cosa sola – più tra i tennisti nelle prime 25/30 posizioni, diciamo, ricorderemo poco nulla, e già adesso quando giocano, fosse anche un quarto di finale, una semifinale, sovente sbadigliamo, cambiamo canale.

Cosa ricorderemo di un Fritz? Di un Auger-Aliassime? Di uno Shelton? Ma anche di Zverev, o di de Minaur? Limitiamoci a questi che hanno disputato l’ultima edizione delle Finals di Torino. Proviamo a pensarci. Può un giocatore come Ben Shelton, in grado principalmente di servire a più di 200 all’ora, essere numero 5 o 6 del mondo? Evidentemente sì, lo dicono i punteggi di una stagione. Ma può (potrà mai) essere definito Maestro? No, mai. Lo dimenticheremo in fretta, e lo scorderemo anche se dovesse migliorare, vincere uno Slam, diventare numero 1 (ora non esageriamo). C’è qualcuno in grado di dire cosa sappia fare bene Taylor Fritz? Perché io, francamente, no. Ecco, forse, sa presentarsi in campo vestito da bagnino di Malibù, non che Alcaraz con la sua maglietta uniposca stia meglio, ma almeno è un fenomeno. Perfino di Sascha Zverev ricorderemo poco o nulla, forse penseremo a lui come a una delusione e alla sfortuna di essere capitato nel momento sbagliato, ma di certo non potremmo pensare a qualcuno dei suoi colpi da Maestro. Di Alex de Minaur boh, è migliorato, è costante, forse lo ricorderemo perché ha perso alle Finals, quella volta in cui Musetti era in stato di grazia. Di Félix Auger-Aliassime? Saltiamolo, dài.

Staranno in qualche almanacco, negli highlights degli altri. Uno di loro a bocca aperta davanti a una smorzata di Alcaraz, a un passante di Sinner. La classifica ci dice che sono tra i migliori, e va bene, alcuni – come Auger-Aliassime – sono arrivati alle Finals con un po’ di fortuna, hanno fatto una buona stagione, e altri, magari più bravi, più talentuosi, hanno rallentato, si sono infortunati. Stando al genio, allo spettacolo, un Bublik meritava di più, lo avremmo voluto, ma noi non facciamo classifiche, amiamo solo il tennis.

A questo punto, bisogna aggiungere qualcosa su Lorenzo Musetti. Chi scrive ha pensato che non meritasse di essere alle Finals, in primis per non essere mai riuscito a vincere nemmeno un torneo, nemmeno un 250, in tutta la stagione, però le partite – o i singoli punti – spettacolari di Musetti le ricordo tutte e le ricorderò. Un’amica qualche giorno fa mi domandava cosa ne pensassi della partita di Musetti contro de Minaur: sapeva già la risposta, è stata una partita incantevole. Perciò il giudizio su Musetti oscillerà sempre tra quello che si distrae e perde in due set da Fritz e quello che s’inventa una partita, una rimonta bella come una poesia con una maestria nei colpi che ricorderemo a lungo, se non per sempre. Ed è lo stesso che qualche ora dopo non reggerà il confronto con Alcaraz perché svuotato, quasi incapace di stare in piedi.

All’inizio ho citato Milo De Angelis, che è tra l’altro un grande appassionato di tennis. In una poesia ha scritto:

Sono soltanto tre, posso dirtelo, le regole del bene,

soltanto tre: portare il pallone nel soffio

della prima altalena, portare ogni dribbling in un balletto

astrologico, trovare in una stella

l’attimo giusto per il calcio di rigore.

Sono versi meravigliosi che rimandano al calcio, parole che un vecchio allenatore, dal passato, rivolge al ragazzo di un tempo; ma noi qua li ribaltiamo sul tennis e su chi è Maestro e chi no. La pallina nel soffio della prima altalena è il colpo con cui Musetti ha chiuso il match con de Minaur. Il dribbling portato in un balletto astrologico è la veronica di Alcaraz contro Fritz. L’attimo giusto trovato in una stella è il pallonetto fatto da Sinner nel tie-break del primo set, durante la finale con Alcaraz. Sono solo tre esempi capitati nell’ultimo torneo dell’anno, tre colpi da Maestro, cose che ricorderemo.

Lavazza, che celebra quest’anno 130 anni di storia, è protagonista nel mondo del tennis dal 2011, con una presenza consolidata nei tornei più prestigiosi a livello internazionale. Da Wimbledon al Roland Garros, da US Open alle Nitto ATP Finals di Torino, città che rappresenta le sue radici e il suo futuro, il brand conferma il proprio ruolo di ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo.

Gianni Montieri è nato a Giugliano, in provincia di Napoli. Scrive di letteratura e di sport per varie testate. Il suo libro di poesia più recente è Ampi margini (Liberaria). L’ultimo di sport è Il Napoli è la terza stagione (66thand2nd). Vive a Venezia.

Segui Mezza Riga su Instagram

Gianni Montieri enorme. Uno scrittore che potremmo definire Maestro